Texte inédit publié à l'occasion des 2 ans du site.

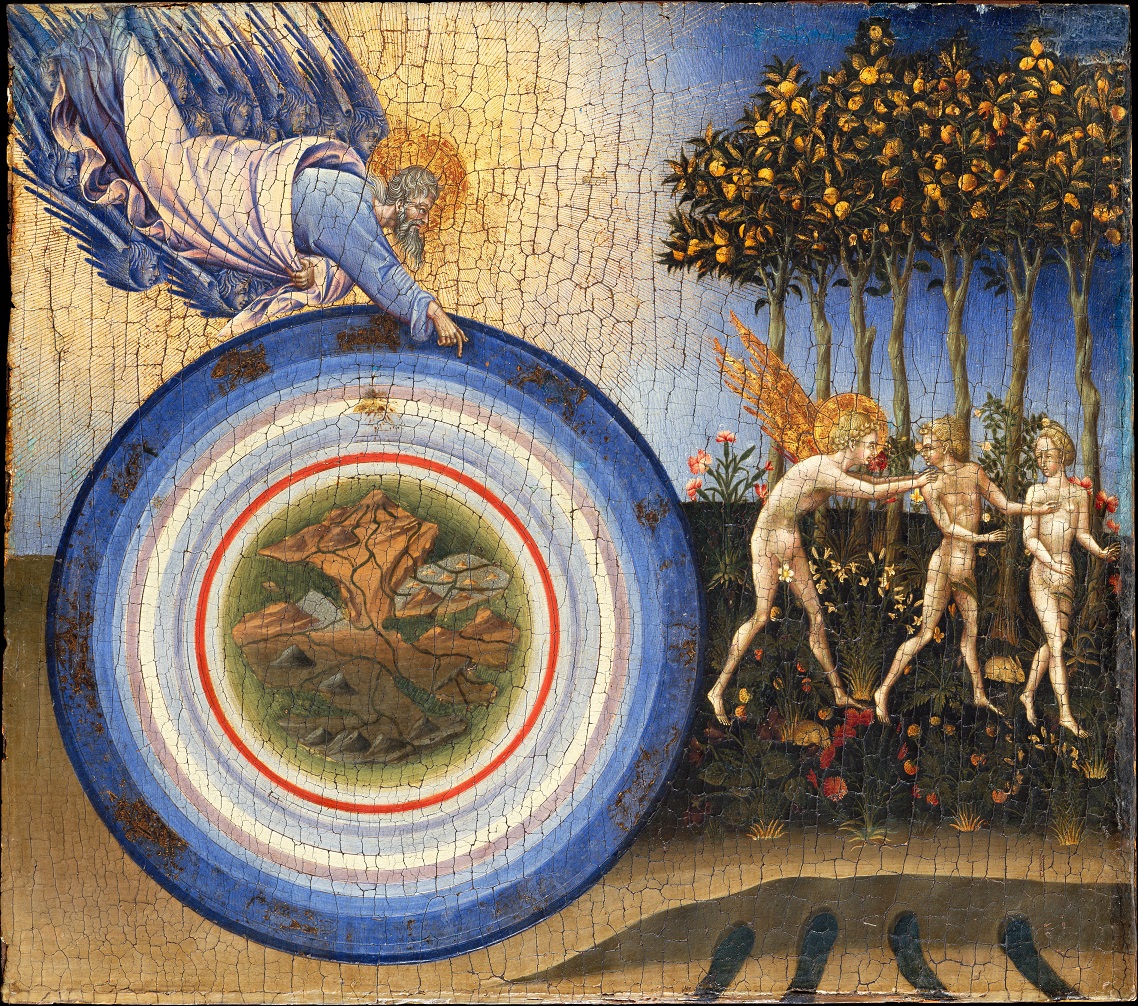

Dans ce film en noir et blanc qu’est notre vie, les premiers personnages à apparaître sont Adam et Eve.

« Dieu créa l’homme et la femme, est-il écrit dans la Genèse. Il les bénit et leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la ; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. »

Trop sympa ! L’homme a tous les droits, sauf un : « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin d’Eden, mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. »

Apparaît le serpent. Il dit à Eve de transgresser l’interdit et de manger le fruit : « Le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » On connaît la suite. La femme mange, puis l’homme, leurs yeux s’ouvrent, ils voient qu’ils sont nus, ils se couvrent de feuilles de figuier, Dieu se met à crier, ils partent se cacher. Dieu devient carrément hystérique ! L’homme fout tout sur le dos de la femme qui, elle, fout tout sur le dos (façon de parler) du serpent et, à la fin, Dieu punit tout le monde : « Il dit à la femme : J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l’arbre, le sol sera maudit à cause de toi. C’est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs. »

Enfin, Dieu chasse les amants maudits du jardin d’Eden. Il place à la porte les chérubins, ses flics cosmiques adorés, pour que les hommes ne touchent pas à l’arbre de vie, qui leur donnerait la vie éternelle.

Cette histoire de pêché originel ne tient pas la route une minute. Adam et Eve n’ont pas commis une faute, ils ont été piégés. Par Dieu, d’abord. Par le serpent, ensuite. Les deux « lovers on the run » sont les victimes collatérales d’un conflit entre Dieu et le Diable, le maître des interdits et le gangster de la transgression, l’interdit qui pousse à la transgression et la transgression qui renforce l’interdit. A ce titre, ce sont les parents de toute l’espèce humaine, jusqu’à nous, toujours piégée entre un représentant de l’ordre absurde et un militant du désordre pervers. Les 9/10e de notre vie consistent à évoluer entre les coups portés par les partisans de l’ordre et les réponses des suppôts du désordre. Les 9/10e de notre vie consistent à essayer de vivre une vie heureuse en accord avec nos principes, quand les autres se disputent le bénéfice de notre souffrance.

C’est une histoire de dingue, une histoire bête à pleurer. Mais cette histoire peut être interprétée autrement. Et c’est précisément ce qu’ont proposé les auteurs des textes écrits entre le Ier et le IVe siècle et retrouvés à Nag Hammadi en 1945, textes venus de la Bibliothèque d’un « Gnostique » (comme les ont appelé péjorativement les chrétiens, se moquant de l’importance qu’ils accordaient à la gnosis – la « connaissance » – dans leurs textes) ou plutôt d’un Sans Roi (comme Jésus les nomme dans ces mêmes textes : abasileus genea, « Génération Sans Roi » ou « Race Sans Roi »). Rappelons que, à partir de Simon le Magicien, qui apparaît brièvement dans les Actes des Apôtres et donne son nom à la simonie (le « trafic des choses saintes » selon l’Eglise, ce qui peut se comprendre comme la possibilité d’exercer les dons de guérison au nom du Christ en dehors de toute autorité centralisatrice), les Sans Roi ont sans cesse distingué deux dieux : la véritable divinité, qui est absolument bonne mais presque impuissante sur cette Terre, et le Démiurge, maître de la matière, geôlier de l’humanité, aveugle, fou, idiot. Entre le Démiurge et le Diable, ça se passe comme entre deux ennemis politiques : ils ont l’air de se détester, mais au fond, ils ont besoin l’un de l’autre et sont complémentaires quand ils ne sont pas carrément complices : l’un rassure et l’autre fait peur, l’un oblige et l’autre séduit, mais les hommes restent prisonniers de ce « mouvement alternatif de l’appétit au dégoût, et du dégoût à l’appétit, l’âme flottant toujours incertaine entre l’ardeur qui se ralentit et l’ardeur qui se renouvelle » comme diraient Bossuet et Gainsbourg.

Le coup de génie des Sans Roi, c’est d’avoir proposé une autre lecture des mêmes épisodes de la Genèse : un peu comme, dans certains films, on revient sur le même événement mais en le présentant sous un autre angle qui en change complètement le sens. Ce principe narratif est très fréquent dans les textes de Nag Hammadi. Dans Le Témoignage de Vérité, sur deux paragraphes, par exemple, on reprend la succession des événements racontés dans la Genèse, après quoi l’auteur commente : « Mais quel dieu est-ce là ? D’abord, il craint qu’Adam ne mange de l’arbre de la connaissance. Deuxièmement, il demande « Adam, où es-tu ? » Donc ce dieu n’a pas la prescience, puisqu’il ne savait pas cela depuis le début. Ensuite il dit « Chassons-le de cet endroit, de peur qu’il ne mange de l’arbre de vie et qu’il vive éternellement. » Ce dieu est un détestable envieux. »

Mais la véritable alternative à la Genèse tirée de la Bibliothèque de Nag Hammadi, c’est l’Ecrit Sans Titre que l’on connaît aussi sous le nom Les Origines du Monde et qui décrit la création du premier homme par l’émanation de la divinité nommée Sophia : « Lorsque Sophia eut cueilli une goutte de lumière, elle flotta sur l’eau. Aussitôt l’homme apparut : il était androgyne. »

Face à cette créature parfaite, pour ne pas avoir l’air d’un incapable, le démiurge fabrique aussitôt un homme « de matière », Adam, mais c’est un pantin sans intelligence qui peine à se mouvoir. « Après que cet Adam eut été achevé, on le laissa dans une fosse, car sa forme était pareille à celle d’un avorton, n’ayant pas en lui de souffle. Le démiurge craignait que l’homme puisse mouvoir son corps et le dominer. C’est pourquoi il laissa son corps sans âme pendant quarante jours. »

C’est Sophia qui, prise de pitié face à ce pauvre gosse, envoie son souffle à Adam pour lui donner vie. Pour ne pas perdre la face devant ses archontes, le démiurge s’en attribue ensuite la création, mais il tient à laisser Adam dans l’ignorance. Sophia envoie alors à Adam l’androgyne sous la forme d’une femme nommée « Eve (de la vie) », afin qu’elle soit son instructrice. En la voyant arriver dans Eden, les archontes essaient immédiatement de la violer : « Emparons-nous d’elle et répandons sur elle notre sperme. Mais ne disons pas à Adam qu’elle ne vient pas de nous : faisons tomber sur lui une torpeur et enseignons-lui dans son sommeil qu’elle est venue à l’être à partir d’une de ses côtes, en sorte que la femme le serve et qu’il ait autorité sur elle. »

On voit le renversement total produit par l’Ecrit Sans Titre. Les archontes ont aveuglé le premier homme. Ils l’ont persuadé qu’il était supérieur et même antérieur à la première femme dans l’objectif de les « séparer pour mieux régner », de les tenir tous les deux en servitude et de les maltraiter. Mais, au fond, femmes et hommes ont toujours su que leur origine était autre et que cette hiérarchie était artificielle et nuisible. Adam, acquérant une âme par le souffle de la Sophia, et l’androgyne, devenu une femme nommée Eve (de la vie), sont les parents de l’humanité. En tant que telle, l’humanité est bien d’origine divine, même si elle a été violée par les flics du démiurge de sorte que les hommes et les femmes n’ont cessé de confondre l’amour et la haine. Et, à la suite de Adam et Eve (de la vie), toutes les âmes furent violées par les archontes avant de descendre sur Terre. A la suite de Adam et Eve (de la vie), toutes les âmes furent vouées, non par nature mais par un traumatisme infligé par les puissances, à errer, se tromper, persévérer dans l’erreur, confondre l’amour et son contraire, excuser leurs bourreaux et reporter leurs fautes sur des cœurs innocents. C’est ce que nous explique un autre texte de Nag Hammadi, L’Exégèse de l’Âme : « Lorsqu’elle tomba dans un corps et vint en cette vie, l’âme tomba au pouvoir de nombreux brigands, et les violents se la passèrent l’un à l’autre et la souillèrent. Certains la prirent par violence, d’autres en la séduisant par un cadeau illusoire. » A la suite de Adam et Eve (de la vie), toutes les âmes furent vouées à croire qu’elles devraient mourir seules – ultime victoire du Démiurge qui leur inflige alors la prison de leur esseulement comme conséquence des attachements successifs créés par les mauvais amours. Merci, chienne de vie.

Ce que Adam et Eve (de la vie) voulaient, c’est simplement aimer, et connaître : connaître pour aimer ; aimer pour connaître. Et ils ont été condamnés pour ça. Ni le Démiurge ni le Diable ne supportent l’amour. Du coup l’amour est devenu, implicitement, le premier interdit. Si le Démiurge avait été un peu moins hypocrite, le premier interdit de ce « détestable envieux » aurait été : « Tu n’aimeras point » ! Au lieu de ça, il a inscrit l’amour dans une hiérarchie où il devait en être le premier bénéficiaire, tandis que ceux qui ne feraient pas dépendre leurs sentiments d’un amour qui lui serait initialement rendu (et ne vivraient pas selon son souhait leur désir sexuel pour un autre être humain sur le mode de la honte, de la possession, de la dépendance, de l’interdit et de sa transgression) aimeraient les autres d’un amour vain, voire nuisible. C’est Pierre qui l’explique à Simon le Magicien dans leur fameux débat : « L’homme qui n’a pas d’amour pour son auteur ne peut jamais non plus en avoir pour un autre. Et, s’il a de l’amour pour un autre, c’est un amour contre nature, et cet homme ignore qu’il tient du Mauvais cet amour qui est le fait des méchants et auquel il ne pourra même pas rester fidèle. Ainsi, Simon, il se fait sans le savoir, complice du mal. » Ceux qui aimeraient Dieu d’abord, les hommes ensuite, ne présenteraient aucun danger, les hommes agissant en Son nom œuvrant nécessairement au Bien et par amour : Pardon mais LOL.

Jésus a proposé une autre voie, où l’amour serait la Loi : « C’est ici mon commandement : Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Ses « disciples », les « chrétiens », dont l’étroitesse d’esprit affligerait les mieux disposés des hommes, ont retoqué cet amour pour rétablir les hiérarchies antérieures du Démiurge tout en se prétendant ses plus grands fans, voire ses seuls héritiers légitimes. Pourtant les Sans Roi, s’autorisant également de la parole libératrice de Jésus, n’ont cessé de penser que l’étreinte amoureuse était une voie privilégiée pour accéder à la divinité.

Autre texte retrouvé à Nag Hammadi, L’Evangile de Philippe le dit : « Faites l’expérience d’une étreinte pure, elle possède une grande puissance. Le mystère qui unit deux êtres est grand, sans cette alliance le monde n’existerait pas. L’étreinte selon le monde est déjà un mystère, combien plus l’étreinte qui incarne l’alliance cachée. Ce n’est pas une réalité seulement charnelle. Il y a du silence dans cette étreinte. Elle n’est pas obscure, elle est lumière. L’étreinte du Bien-aimé et de la Bien-aimée appartient au mystère de l’Alliance et nul ne peut les voir à moins d’être devenu ce qu’ils sont. »

L’Evangile de Philippe un des nombreux textes qui montre Jésus et Marie de Magdala comme des amants : « La compagne du Sauveur était Marie de Magdala. Il l’aimait plus que tous les disciples et il avait l’habitude de la baiser tendrement sur la bouche. Les autres disciples s’en scandalisèrent et le désapprouvèrent. »

Mais ce ne sont plus des amants maudits : ce sont des amoureux épanouis.

C’est Jésus et Marie de Magdala qui ont raison. Embrassons-nous tendrement sur la bouche, devenons amants, et retrouvons le chemin perdu d’Adam et Eve (de la vie).

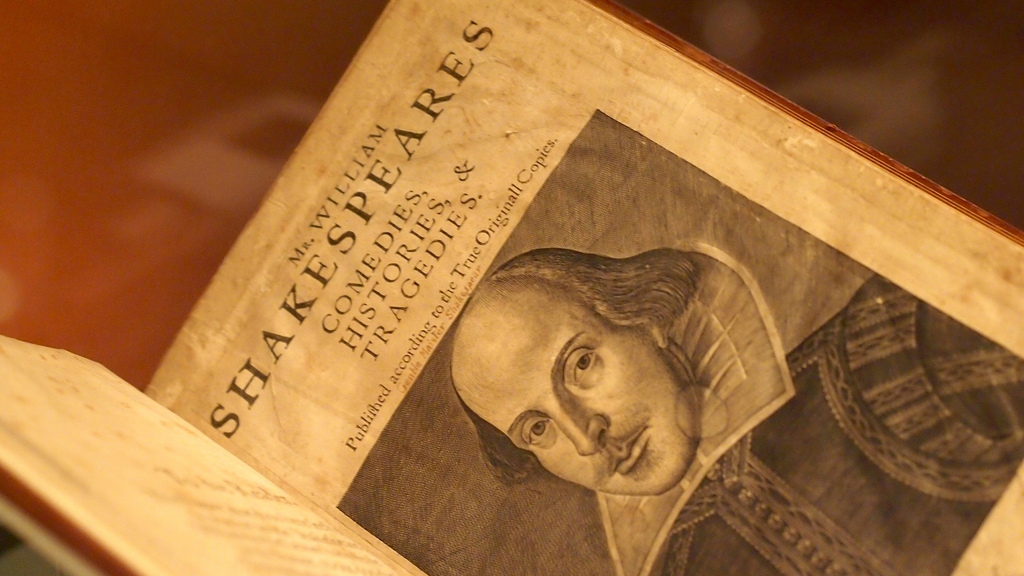

Texte écrit en 2016 en synthèse de notes prises pour divers travaux en rapport avec William Shakespeare.

Cité(s) également :

William Shakespeare a écrit le drame dans lequel nous avons vécu ces quatre derniers siècles. Il est l’auteur de la tapisserie de cet âge du monde. A chaque âge correspond la prédominance d’une caste, c’est-à-dire la domination d’un type d’hommes. A l’âge d’or, avant l’Histoire, correspond la prédominance de la caste des brahmanes (les prêtres). A l’âge d’argent, qui commence en gros à la plus ancienne date de l’Histoire et va jusqu’au XVIe siècle, correspond la prédominance des ksatriyas (les guerriers). A l’âge de bronze, qui commence au XVIe siècle, correspond l’accès au pouvoir des vaisya (les commerçants). Shakespeare n’était ni un prêtre ni un guerrier, c’était le plus noble des commerçants. William le Vaisya a écrit le drame de l’âge de bronze.

Shakespeare est fils de gantier-bonnetier. C’est parce que c’est un fils de commerçant qu’il est capable de comprendre quelque chose que les autres dramaturges élisabéthains ne comprennent pas. Shakespeare est capable de comprendre les motivations de l’autre. C’est une des qualités propres à la caste des commerçants, et c’est une qualité réelle. Les commerçants sont les grands psychologues : ils savent qu’ils ne doivent jamais voir l’autre comme un ennemi mais comme une personne avec qui ils pourront « négocier ». Ce sera la « constante » des grands artistes de l’âge de bronze : Shakespeare, Balzac, Dostoïevski, Renoir, Welles… On le voit aujourd’hui dans les séries télévisées et leurs personnages d’une incroyable profondeur. Ce n’est pas étonnant que les deux références permanentes des auteurs de séries TV soient Shakespeare et Balzac : Balzac pour les scénaristes du type David Chase ou David Simon ; Shakespeare pour Joss Whedon ou Tom Fontana.

On se souvient que c’est le reproche que formule Carl Schmitt, obsédé par la définition de l’ennemi, à Shakespeare dans Hamlet et Hécube : Hamlet ne prend pas de décision claire, Hamlet ne tranche pas. Mais on peut même dire que c’est ce qui définit la poétique shakespearienne : celle d’une vision de l’humanité « qui ne tranche pas ». Dostoïevski non plus ne « tranche pas » dans ses romans. Il laisse parler ses personnages au point où on a l’impression que chaque point de vue pourra toujours finir par l’emporter, même si tous finalement sont élevés dans une ascension unifiée où toutes les perspectives s’équilibrent. Les chefs d’œuvre de l’âge de bronze sont des œuvres d’unifications de ce qui est initialement séparé : par l’apocatastase chrétienne chez Dostoïevski ; par l’élaboration hermétique chez Shakespeare ; par l’image de la ronde cosmique chez Fellini ; par l’intégration eschatologique chez Damon Lindelof.

Shakespeare est le premier écrivain à mettre le pied sur la planète de l’amour-destruction, l’amour propre à l’âge de bronze. L’amour courtois, c’est l’amour de l’Age d’Argent : le « complément » initiatique de l’éducation du chevalier, depuis les romans de la table ronde jusqu’à la Vita Nova de Dante. Mais ce n’est pas ce qui se joue à l’âge de bronze. Ce qui se joue à l’âge de bronze, c’est l’évaluation marchande de l’amour selon les lois de l’offre et de la demande : amour quantitatif, libertinage, débauche, mariage d’argent, d’intérêt, etc. Face à ça, pour rétablir au prix fort la puissance transformatrice de l’amour, certaines personnes ont dû inventer l’amour-destruction ou, pour parler comme Shakespeare, le sick amour, soit un amour réversible et dangereux, qui tourne toujours peu ou prou à la haine, mais qui échappe au libertinage et reste intense. Cet amour, Shakespeare ne va pas seulement l’écrire dans les Sonnets, où il se partage entre le jeune homme et la « Dark Lady ». Cet amour, Shakespeare va l’écrire dans toutes ses pièces : des comédies pre-screwball où les amoureux passent leur temps à se disputer (La mégère apprivoisée, Beaucoup de bruit pour rien) jusqu’aux tragédies où les amants s’entredéchirent : Othello, Antoine et Cléopâtre. En fait, Béatrice et Bénédicte et Cléopâtre et Antoine sont les mêmes personnes mais regardées différemment. Il n’y a qu’un seul amour dans toutes les pièces de Shakespeare et c’est le sick amour.

Le sick amour, l’amour de l’âge de bronze, est tellement horrible que Shakespeare en vient à être exaspéré par sa propre obsession. Dans son avant-dernière pièce, le Conte d’Hiver, il veut vraiment en finir avec cette connerie et fait de Léontes, son Roi, un jaloux absolu, délirant l’adultère de sa femme Hermione. C’est presque une parodie de la jalousie de Othello : une parodie grotesque… Mais cette parodie affreuse est contrebalancée par une étincelle de lumière qui rappelle l’Age d’Or : la possibilité que, dans toute cette horreur, il y ait des instants de grâce, des sourires, des complicités éphémères d’une telle puissance, d’une telle poésie, que ces instants ne justifient pas mais expliquent l’horreur qui a pu suivre… Cette étincelle de lumière est incarnée dans la fille de Leontes et Hermione : Perdita.

Parce que l’étincelle d’amour reste la « constante » qui relie l’humanité à l’âge d’or, il faut continuer à chercher l’amour, et chercher à incarner une image de l’amour. Cette image de l’amour, Shakespeare va la bâtir dans l’image de la « jeune fille ». Par-delà l’horreur et le ridicule du sick amour, Shakespeare est aussi le soufi qui danse entre le ciel de l’éternité et la terre des changements. Face au monde moderne, il replonge toujours ses personnages dans l’antériorité émotionnelle – l’âge d’or à l’état sauvage, la forêt d’Ardenne – pour que ses personnages reçoivent le soupçon de leur identité par anamnèse dans la rencontre de l’amour.

La représentante de cette identité divine, c’est toujours une jeune fille. C’est Rosalinde (Comme il vous plaira), Jessica (Le marchand de Venise), Cordélia (Le Roi Lear), Perdita (Un conte d’Hiver), Miranda (La Tempête)… Cette jeune fille/garçon manqué, « fille du roi » ou « fille du duc », apparaît comme une image de la Shekinah kabbalistique ou de la Sofia des gnostiques. Et si – hypothèse jamais proposée – le jeune homme des Sonnets de Shakespeare était lui aussi, comme dans ses pièces, une jeune fille habillée en garçon ? La Sofia perdue que l’homme doit retrouver et qu’il doit aider à retrouver son identité supérieure, c’est la jeune fille des pièces de Shakespeare.

Shakespeare c’est la victoire de la première Renaissance, la Renaissance hermétique (de Marsile Ficin à John Dee), sur la deuxième, humaniste et rationaliste. Et c’est sa différence avec les autres dramaturges jacobéens, tous plus ou moins complices de l’extinction des projets de la Renaissance magique. Il suffit de lire Marlowe pour comprendre en quoi. De même que, dans Le marchand de Venise, il corrige Le juif de Malte de Marlowe en donnant une âme et une voix à l’usurier juif ; de même avec La Tempête, Shakespeare rectifie la propagande anti-magicienne de l’Angleterre jacobéenne incarnée par le Docteur Faustut. Prospéro, c’est la justice rendue à la Renaissance magique.

Les dramaturges élisabéthains, la plupart du temps, sont athées. Shakespeare, par la multiplicité des approches spirituelles que revêt son théâtre, appartient à une spiritualité qui, pour prendre un terme moderne, s’apparente au « pérénialisme ». Et cette spiritualité se soutient de son expérience d’homme de théâtre. Par le théâtre, il peut expérimenter la réalité supérieure du monde de manifestation subtile sur le monde de manifestation grossière. Par le théâtre, il sait que la notion de « monde de l’âme » n’est pas vaine. Et c’est aussi quelque chose qui n’aurait pas pu advenir avant le XVIe siècle. La notion d’une Tradition Primordiale dont on retrouverait les expressions par fragments dans les différentes spiritualités a pu apparaître a de nombreuses occasions dans l’Histoire avant le XVIe siècle : il se trouve que c’est simultanément à la fin de l’âge d’argent (celui des guerriers, donc celui de la distinction entre l’ami et l’ennemi) que le Corpus Hermeticum a pu circuler sur la Terre et transformer la perspective de l’homme vers une spiritualité « hors les murs » : l’art. Si Dante a quasiment inventé la fonction de l’« artiste », Shakespeare est le premier auteur exprimant sa spiritualité. L’artiste devient l’artisan inspiré des formes de la spiritualité qui naîtront du contact avec les œuvres d’art populaires. Aujourd’hui, on rencontre la divinité plus facilement à travers la musique, les films ou les romans qu’à travers l’éducation religieuse. Shakespeare est le premier auteur à s’inscrire pleinement dans cette période.

William Shakespeare a écrit le drame de ces quatre derniers siècles, le drame que nous sommes en train de quitter. Il est l’auteur de la tapisserie de cet âge du monde. A chaque âge correspond la prédominance d’un type d’hommes : A l’âge d’or correspond la prédominance de la caste des brahmanes ; à l’âge d’argent correspond la prédominance des ksatriyas ; à l’âge de bronze, qui commence au XVIe siècle, correspond l’accès au pouvoir des vaisya, et Shakespeare en aura été le héraut et le prophète apocalyptique. Mais cet âge touche à sa fin. Ce que nous vivons aujourd’hui, avec la domination des 1%, avec l’émergence d’une personnalité politique comme celle d’Emmanuel Macron avec la prédominance d’intellectuels qui sont également des économistes (Pikety, Lordon, etc.), c’est à l’apocalypse de l’âge de bronze. C’est le moment où le dragon est presque mort qu’il ouvre ses ailes et recouvre la Terre. Economistes, anti-économistes, libéraux, hyper-libéraux, anti-libéraux, leur guerre terminale marque la fin de l’âge de bronze, la fin de l’ère des économistes. Si on en parle autant, c’est que c’est en train de mourir. Nous entrons dans l’âge de fer, celui des techniciens. Qui écrira notre geste, dira nos souffrances, élaborera notre art de vivre et d’aimer ? Qui sera notre Shakespeare ?

Texte inédit réalisé en 2016 dans le cadre d'un nouveau travail relatif à Gérard de Nerval .

Cité(s) également :

Dans le making of de Love Streams, « I’m Almost Not Crazy », John Cassavetes dit que, pour vivre, un homme doit avoir une philosophie. Mais curieusement, en étrange grec américain, il le traduit par « une théorie de l’amour ». Un homme doit avoir une « théorie de l’amour » pour vivre. Comme dit la chanson : « What is This Thing Called Love ? » Nous avons tous notre petite idée de l’amour. Cette idée est liée à un mélange étrange d’air du temps, d’expériences enfantines, de rencontres, d’interdits moraux et de fantaisie personnelle. Mais nous sommes souvent assez impersonnels dans notre « théorie de l’amour ». Peu d’hommes tentent de comprendre ce qui compose celle-ci alors qu’ils ne cessent de la vivre, que ce soit dans le couple, dans la multiplicité des rencontres ou dans la solitude. Gérard de Nerval a essayé, parce qu’il n’a pas eu le choix. On n’écrit vraiment sur l’amour que lorsque celui-ci nous apparaît comme un problème, c’est-à-dire qu’il nous fait souffrir. Mais à trop peaufiner notre « théorie de l’amour », on en devient fou ; ou on en meurt.

Love Streams est le dernier film de John Cassavetes, et son symbole est cette obsédante maison, comparable seulement à celle, jaune, qui hante la première saison de MillenniuM, une maison qui apparaît déjà dans les précédents films, mais sur lequel Love Streams se ferme, alors qu’une incroyable tempête fait rage à l’extérieur. Le lieu de vie se transforme en temple et en passage vers l’au-delà. Le spectateur quitte Cassavetes dans sa maison, riant, buvant, dansant et faisant des gestes étranges alors que la caméra le perd, de l’autre côté de la fenêtre. Les artistes essaient de terminer leurs œuvres en construisant un espace qui se confond avec une antichambre entre ce monde et l’autre. Gérard de Nerval termine son œuvre avec Aurélia, et pendu dans la rue de la Vieille Lanterne, une rue qui sera détruite quelques mois plus tard, lorsque Haussmann refit toute l’architecture parisienne. Aurélia et cette rue sont l’antichambre de Nerval : une lanterne éclairant l’obscurité propre à sa « théorie de l’amour ». Il faut croire que ce qu’il a ressenti et tenté d’éclaircir against all odds l’a mené jusqu’aux confins de la nuit de la folie. Mais c’est pour que nous ne devenions pas fous à notre tour. C’est pour cela que nous avons besoin des poètes – ils sont les substituts à notre propre mémoire et des remparts contre notre folie. Ils viennent quand les anciens dieux ont disparus et quand les nouveaux ne sont pas encore là. Ils sont la mémoire des premiers temps et l’annonce des « temps de la fin ». Hölderlin le dit :

« (...) Amis, nous venons

trop tard. Certes, les dieux vivent

« Mais par-dessus les têtes, là-haut, dans

un autre monde.

« Sans fin y agissent-ils et semblent peu

considérer si nous vivons (…)

« Car un vase fragile ne peut les contenir

toujours,

« L’homme ne supporte que pour un temps la

plénitude divine.

« Rêver d’eux ensuite est la vie. Mais

l’égarement

« Nous vient en aide, comme le sommeil, et la

détresse et la nuit réconfortent

« Tant que les héros n’ont pas assez grandi

dans leurs berceaux d’airain.

« (...) Jusque-là il me semble souvent

« Préférable de dormir que

d’être ainsi sans compagnons,

« Que d’attendre ainsi, et que faire

jusque-là et que dire,

« Je ne sais, et pourquoi des poètes en ce temps

de détresse ?

« Mais ils sont, dis-tu, tels les prêtres

sacrés de Dionysos,

« Ceux qui de pays en pays voyageaient dans la nuit

sacrée. »

C’est en 1834 que Gérard de Nerval voit pour la

première fois Jenny Colon au Théâtre des

Variétés où elle interprète Mme

d’Egmont ou sont-elles deux ? de

Jacques-Arsène-Polycarpe-François Ancelot et Alexis

de Decombrerousse (déjà une histoire de deux femmes

– la petite roturière et la comtesse – qui

n’en font qu’une). Nés tous les deux en 1808,

Gérard et Jenny ont alors 26 ans. Même si les

biographes pinaillent insupportablement, d’après ses

souvenirs ou d’après ceux de ses amis, Nerval tombe

instantanément amoureux de Jenny Colon et retourne la voir

tous les soirs. Il travaillera pour elle sur des pièces

hypothétiques où elle jouerait tous les «

grands noms de l’Histoire », toutes les grandes idoles

de son culte. Gérard s’attèle à

d’étranges « remakes »

ésotériques de Mme d’Egmont comme

Corilla qui s’apparente à une sorte de

fan fiction devenue folle. Il fonde un journal, Le

Monde dramatique, et y dilapide en deux ans

l’héritage de son grand-père. Il achète

un lit style Renaissance à colonnes pour l’accueillir

– un lit qu’il attribue, selon sa fantaisie, à

la Reine Margot. Ce que Nerval s’invente pour justifier cet

amour absolu, illimité, océanique et

dévorateur, c’est qu’une petite fille

qu’il voyait dans son enfance, et qu’il renomme

Adrienne, est la même que la comédienne : «

Cet amour vague et sans espoir, conçu pour une femme de

théâtre, qui tous les soirs me prenait à

l’heure du spectacle, pour ne me quitter qu’à

l’heure du sommeil, avait son germe dans le souvenir

d’Adrienne, fleur de la nuit éclose à la

pâle clarté de la lune, fantôme rose et blond

glissant sur l’herbe verte à demi baignée de

blanches vapeurs. »

Dans Sylvie, il décrit son cœur de jeune homme partagé en une tendresse sororal pour sa cousine, Sylvie, et une passion dévorante pour l’image entraperçue d’une étrange petite fille impétueuse, Adrienne, croisée dans une ronde d’enfants : « Tout d’un coup, suivant les règles de la danse, Adrienne se trouva placée seule avec moi au milieu du cercle. Nos tailles étaient pareilles. On nous dit de nous embrasser, et la danse et le chœur tournaient plus vivement que jamais. » Sylvie est un récit à la temporalité notoirement complexe, qui mélange différents niveaux de flashbacks dont l’irréalité est plus ou moins prononcé et dont le rythme d’advenus épouse celui de la ronde d’enfants frénétique, comme si Nerval, en faisant s’entrechoquer les temps, essayait de faire réapparaître Adrienne au milieu du cercle. Dans une scène d’une étrange tristesse, la comédienne, qu’il appelle Aurélie, et le narrateur se retrouvent dans les lieux mêmes où il avait vu naguère la petite fille interpréter un mystère. Adrienne, enfant, jouait un esprit montant au ciel dans une représentation théâtrale de l’Apocalypse, tenant dans sa main une épée flamboyante. Le narrateur essaie de faire revenir Adrienne dans Aurélie, un peu comme Scotty forcera Madeleine à revenir dans Judy en haut du clocher du monastère de Vertigo. Mais c’est en vain ; Aurélie résiste à l’anamnèse – ou à l’envoûtement. « Alors je lui racontai tout ; je lui dis la source de cet amour entrevu dans les nuits, rêvé plus tard, réalisé en elle. Elle m’écoutait sérieusement et me dit : – Vous ne m’aimez pas ! Vous attendez que je vous dise : La comédienne est la même que la religieuse ; vous cherchez un drame. »

Nerval cherche un drame et il perdra tout. Il ne retrouvera pas Adrienne (Sylvie lui dira qu’elle est morte dans le couvent de Saint-S. en 1832, soit deux ans avant sa rencontre avec la comédienne) et Aurélie ne s’y substituera pas. On ne sait pas si Gérard a réussi, ou non, à convaincre Jenny Colon de passer une nuit avec lui dans son lit à colonnes Renaissance, mais ce qu’on sait, c’est qu’elle en épousera un autre, un flutiste, Louis-Marie Gabriel Leplus, en avril 1838. Nerval essaie de combattre son cœur brisé en voyageant. Il part en Allemagne, d’abord, puis en Autriche.

C’est là où, en 1839, il rencontre une autre femme, Marie Pleyel. Marie Pleyel est une pianiste virtuose, superstar, qui rend fou les musiciens et les poètes. Nerval fait partie des hommes qui flambent pour elle. Et là, ce qu’il dit, c’est qu’il va utiliser les mots qui lui servaient à décrire son amour pour Jenny pour décrire son amour pour Marie. Encore une fois, il essaie plus ou moins de se convaincre que la pianiste et la comédienne ne font qu’une, mais là, ça devient franchement compliqué ! Le 15 décembre 1840, à Bruxelles, les deux femmes sont toutes les deux présentes à la première d’une comédie lyrique, Piquillo, signée par Alexandre Dumas, mais écrite par Nerval qui officie alors comme son nègre.

Oui, Nerval voit soudain ses deux amours ensemble. Cette image lui fait violence à un point extraordinaire et devient le point de départ de son premier épisode « délirant ». On ne peut pas simplement y voir la gène d’être découvert dans une forme de duplicité. Le problème de Nerval, ce n’est pas d’être « démasqué » dans une forme d’hypocrisie ou de papillonnage amoureux. Hypocrite, il ne l’est pas du tout. Le problème, c’est de pouvoir être amoureux d’une seconde femme. Et cela n’a rien d’ordinaire – même si on s’est malgré tout habitué à cette idée. L’idée qu’une personne puisse être amoureuse de deux autres personnes est absolument contraire à la dimension transcendante, métaphysique, de l’amour – à la fonction mystique de l’amour. Seule une personne unique peut être le lieu d’un transport mystique, d’une relation angélique entre la divinité et nous. Nous n’avons pas deux anges qui nous soient associés. Et ça Nerval le sait profondément. Ce n’est pas son amour pour Jenny Colon qui a rendu Nerval fou. C’est la possibilité d'être amoureux de Marie Pleyel. C’est peut-être même à cette anomalie qu’il faut associer les recherches ésotériques de Nerval pour le rétablissement d’un ordre perdu. Pourquoi est-ce si insupportable ? Parce qu’il y a cette vieille idée, qui correspond certainement à la conception de l’amour lors de la sortie de l’âge d’or et donc de l’instant où, soudain, nous avons cessé d’être « tout », que l’amour est la réparation d’une division initiale de l’être. C’est la vieille idée qu’il faut deux êtres pour en faire un. L’idée qu’on ne peut pas être un sans être deux. Dans Le Banquet de Platon, il y a cette image de l’androgyne originel – divisé en deux, coupé en deux : et l’humain cherche son autre moitié pour refaire un avec lui. C’est dans le récit conté par Aristophane : « Chacun d’entre nous est une fraction d’être humain dont il existe le complément, puisque cet être a été coupé comme on coupe les soles, et s’est dédoublé. Chacun, bien entendu, est en quête perpétuelle de son complément. »

Il faut lui associer l’évocation, par Socrate, de Diotime, une pythagoricienne distinguée qui l’a instruit dans les choses de l’Amour : « L’Amour est un intermédiaire entre le mortel et l’immortel. Il traduit et transmet aux dieux ce qui vient des hommes et aux hommes ce qui vient des dieux. Il est toujours pauvre, et loin d’être délicat et beau comme le croient la plupart, il est rude au contraire, il est dur, il va pieds nus, il est sans gîte, il couche par terre, il dort à la belle étoile près des portes et sur les chemins. D’autre part, il est à l’affut de ce qui est beau et bon, il est viril, résolu, ardent, c’est un chasseur de premier ordre, il ne cesse d’inventer des ruses ; il est désireux du savoir et sait trouver des passages qui y mènent. » Et on retrouvera cette vision dans l’ensemble des poèmes d’amour écrits par les soufis : Ibn Arabi, Ruzbehan, Attar, Rûmî, Sorhawardi. Que leurs textes parlent d’une femme ou d’un homme, la vision de l’être aimé est toujours une épiphanie de la divinité.

Ce serait ça l’amour vécu selon les principes qui régissent l’immédiate sortie de l’âge d’argent. Aux premiers temps de l’âge de fer correspond l’« amour pré-adamique » comme dirait mon ami Adrian Smith. On retrouve ça dans nos vies – comme on retrouve toujours la succession des quatre âges – dans notre « premier amour ». Ceux qui ont eu un premier amour, même pas forcément à l’enfance ou à l’adolescence, mais qui ont connu un amour qui possède cette innocence, cette ingénuité, comprennent la qualité propre à ce sentiment : son innocence totale. L’impression qu’en lui il n’y a aucune tricherie. Et Nerval peut faire Un avec Jenny Colon, même si elle ne veut pas de lui. Il peut se convaincre que la petite fille croisé enfant, Adrienne, est déjà Jenny Colon, même si elle lui dit le contraire. Il peut même s’imaginer qu’ils étaient dans d’autres vies Adoniram et la Reine de Saba, Orphée et Eurydice, Paolo et Francesca, Dante et Béatrice, Pétrarque et Laura, Faust et Hélène ou Francesco Colonna et Laura. Mais il ne peut pas croire que Jenny et Marie soient la même. Mme d’Egmont et la roturière sont une. Jenny et Marie sont radicalement deux.

Une des définitions possibles de la folie, c’est de tomber sur une idée qui est si violente qu’elle est susceptible de vous détruire. La folie de Nerval, qui prendra tant de formes, est une folie d’amour. Cette folie vient qu’il découvre la disparition de la « constante » – au sens de Lost – dans son expérience de l’amour. Lost d’ailleurs ne fait que rejouer Le Banquet de Platon quand, dans le monde intermédiaire, chaque personne se souvient de sa vie en retrouvant la personne dont il était amoureux : Desmond retrouve Penny, Hurley retrouve Libby, Juliet retrouve Sawyer, Sun retrouve Jin, Sayid retrouve Shannon, Jack retrouve Kate, etc. Comment être amoureux de plusieurs femmes dans une seule vie : c’est totalement insupportable pour Nerval. C’est pour ça qu’il devient fou une première fois. Pourquoi est-ce insupportable ? Parce que, comme tous les poètes, il ressent en lui la coexistence des quatre âges : or, argent, airain, fer.

Aux développements de l’âge d’argent, qui se confond avec les premiers millénaires de notre Histoire, correspond l’institution du mariage, la constitution de la famille, etc. Il s’agit de « baiser utile » et de perpétuer une dynastie. Mais l’amour n’a pas été pensé « dans le mariage », il n’a pas été pensé « dans la famille ». L’expression cardinale de l’amour est l’« amour courtois » : celui des guerriers, des chevaliers, des troubadours, des poètes, avec sa codification, sa difficulté, ses épreuves – et Nerval a un peu « de ce sang-là dans les veines ». Il le dit dans une lettre de Un roman à faire écrit en 1842 : « Vous me parlez de fidélité sans récompense, comme à un chevalier du Moyen Âge, chevauchant à quelque entreprise, sous sa froide armure de fer. J’ai un peu de ce sang-là dans mes veines, moi, pauvre et obscur descendant d’un châtelain du Périgord. »

L’amour, on peut le lire dans les poèmes de Jaufré Rudel, le prince de Blaye : c’est le fameux « amour de loin » qui fait vibrer le cœur du poète, et la distance qui le sépare de sa dame est le corde qu’il utilise pour faire sonner sa mélodie érotique.

« Lorsque les jours sont

longs en Mai

« Je suis ému du chant des oiseaux de

loin

« Et quand je suis parti de là

« Je me souviens de mon amour de loin

« Je vais morne et las de désir

« Si bien que ni les chants ni les fleurs

d’aubépine

« Ne me plaisent plus que le gel d’hiver

« Jamais d’amour je ne jouirai

« Sinon de cet amour de loin »

C’est aussi l’amour de Guillaume d’Aquitaine ; celui d’Arnaud Daniel, de Guido Cavalcanti ou de Dante. A ce titre, Gérard s’en fiche que Jenny se casse avec le flutiste. Comme on se moque que Dante n’ait fait qu’apercevoir Béatrice, et passé sa vie à baiser avec d’autres femmes. Béatrice reste l’autre moitié de Dante. Jenny pourrait quand même être l’autre moitié de Gérard. Elle pourrait être son amour de loin. Mais ce n’est pas du tout ce qui va se passer.

A l’âge de bronze – celui des commerçants – correspond le mariage bourgeois et son pendant : la sexualité, le libertinage, de Casanova ou de Don Juan, soit : l’amour « par quantités ». Et pour recréer les conditions de l’amour, pour retrouver le caractère magique de l’amour, son caractère exclusif, il a fallu inventer la passion. Et c’est une passion qui est intensément destructrice par ce qu’elle ne peut se nourrir que d’une différence infranchissable entre nous et l’être aimé. On la découvre chez William Shakespeare, quasiment le premier homme à avoir posé le pied sur la planète de la passion destructrice. Ses Sonnets présentent la passion sous les traits de la « dark lady », mais presque tous les amours décrits dans les pièces sont des passions amoureuses, qu’elles soient heureuses comme dans les Comédies, terribles comme dans Antoine et Cléopâtre, voire carrément sinistres comme dans Troïlus et Cressida. On la lit dans La Duchesse de Langeais de Balzac, l’amour de Hölderlin pour Diotima, et on la retrouve jusque dans les derniers films de David Lynch. L’amour qui relie Fred à Renée, Pete à Alice ou Diane à Camilla n’est pas l’amour courtois. Ce n’est certainement pas l’amour de loin. C’est la passion. C’est la plongée dans les ténèbres de la passion.

Le feu de la passion entraine la recherche des bois brûlants de la détestation de l’être aimé. Mais on le voit bien : Nerval n’éprouve absolument pas ce sentiment pour Jenny, il ne la persécute pas, ne la violente pas, n’essaie ni de la culpabiliser ni de lui faire du mal. Même Baudelaire vis-à-vis de Apollonie Sabatier vivra une variante de cet amour moderne, une « passion froide », puisqu’il désirera la Présidente comme un fou tant qu’il s’imaginera qu’elle peut se refuser à lui et se désintéressera d’elle à partir du moment où ils seront amants. A ce titre, Nerval échappe à nouveau. Il n’est sur aucun de ses plans, même s’il a le souvenir de l’amour de l’âge d'argent et qu’il aurait pu trouver une consolation dans la passion de l’âge de bronze. Il est déjà sur le quatrième plan. Il vit déjà l’amour du quatrième âge : un amour dématérialisé – ou plutôt dissous et pulvérisé, à l’image de la phase de dissolution qui suit la phase de matérialisation dans la périodisation de René Guénon. L’amour nervalien est devenu pure magie noire. Tous les poètes du XIXe siècle sont des prophètes, nous le savons, et c’est pour ça que nous les lisons. Nerval, Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont, Mallarmé, Jarry, Fargue, Apollinaire, Gilbert-Lecomte, Daumal, Artaud, Guez Ricord vivent pendant l’âge de bronze mais ils ressentent dans leur chair – et chacun selon les modalités propres de leur fonction prophétique – ce que sera la vie des hommes pendant l’âge de fer.

Charles Baudelaire par exemple aura vu et vécu avant tout le monde l’incommunicabilité propre à notre époque : « J’ai eu l’imprudence de lire ce matin quelques feuilles publiques ; soudain une indolence, du poids de vingt atmosphères, s’est abattue sur moi, et je me suis arrêté devant l’épouvantable inutilité d’expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. » C’est de cette impossibilité d’expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit que naît le gouffre dont parlent ses poèmes. Et l’avilissement des cœurs créé les conditions de la dépression, qui deviendra la maladie n°1 de l’âge de fer, avec la solitude pandémique des grandes métropoles : Satan Trismégiste… Ce qui semble propre à Baudelaire est devenu le lot de tout le monde, ce qui était encore loin d’être le cas. Tout le monde désormais s’arrête devant l’épouvantable inutilité d’expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit.

Nerval, lui, vit l’amour à l’âge de fer. Cet âge a fait apparaître ses prémisses cahin-caha à leur époque à travers les apparitions successives de la photographie et du cinéma, mais ne commence vraiment qu’aujourd’hui avec la progression de l’a-sexualité ou de la non-sexualité. Et cette solitude affective tient bien davantage d’un superdéveloppement de la sexualité de l’âge de bronze qu’à un retour à un état antérieur. Cette asexualité est souvent le lieu d’une multiplicité de micro-stimulations liées à des amours liquides.

Vous vous rappelez la phrase fameuse de Guillaume Apollinaire sur les éternités distinctes de l’homme et de la femme ? En réalité il s’agit d’une séparation programmatique des êtres, indépendante d’ailleurs de la question de la différence sexuelle. Et cette séparation est justifiée par le développement d’une barrière infranchissable entre les êtres qui serait celui de l’incompréhension et de l’incommunicabilité et compensée artificiellement par la multiplication des images de l’« objet d’amour ». L’asexuel abandonné doit trouver un support pour que l’âme ne se sente pas « errante » : ce support c’est la grande figure qui combine toutes les personnes aimées, l’image de la complétude représentée par une Déesse en qui se retrouve toutes les femmes aimées. Très souvent, cette image sera perçue antérieurement à la rencontre avec un être aimé. Très souvent, elle s’épiphanisera dans des images de star. Très souvent, les hommes et les femmes tomberont amoureux de l’image d’une vedette dans laquelle ils feront entrer ensuite incomplètement les personnes qu’ils rencontreront dans leur vie. En fait la star n’est pas le terme de cette recherche, c’est seulement son seuil. Le terme de cette recherche, c’est l’avatar. Les stars elles-mêmes sont des avatars d’une image primordiale. Aurélia est un avatar. Et d’ailleurs Nerval lui-même utilise le terme, puisque celui-ci nous revient de l’Inde mais il se retrouvera miraculeusement ou démoniaquement dans la modernité technologique. Dans la pensée indienne, l’avatara est une « incarnation divine », une « descente » de la divinité dans une forme humaine pour rétablir le Dharma, sauver le monde d’une catastrophe. Dans la modernité, c’est l’image qu’utilise un utilisateur sur un réseau social ou dans un jeu vidéo. L’avatar dépend originellement d’une personne mais peut être employé par une autre. Aurélia est un avatar dans lequel Nerval a essayé de ranger Adrienne et Jenny, mais dont Marie Pleyel a révélé la nature artificielle et l’a rendu immédiatement invivable.

Les « groupies » qui focalisent sur une rock star et dorment avec un poster de celle-ci au-dessus de leur lit et les « poètes maudits » qui bloquent sur des actrices, sont des êtres expérimentant l’amour du quatrième âge, l’amour de l’âge de fer. L’âge de fer, c’est l’ère des techniciens. Les « malades d’amour » ne peuvent pas aimer sans la médiatisation technique, ou technologique, et sans la présence de la rampe. Ils ne peuvent pas aimer quelqu’un qu’ils sont susceptibles de rencontrer. Il doit être le plus éloigné possible, presque un fantôme. C’est un amour de loin, mais d’un autre genre. L’amour de loin des troubadours était initiatique (l’amoureux n’était jamais assez loin de l’être aimé, pour réussir à en être assez digne) ; celui des passionnés était transgressif et destructeur (l’amoureux n’était jamais assez prêt de l’être aimé, jusque dans la destruction et la mort) ; l’amour de loin des solitaires contemporains est médiatique et technologique. L’être aimé n’est jamais assez composé et traversé d’images.

Les anges sont des images mouvantes. Il faut probablement lier l’amour de Nerval pour Jenny, sa place de l’autre côté de la rampe du théâtre, et l’apparition de la photographie multipliant les spectres. Sur la photo prise par Legros en 1853 qu’il agrémente d’obscurs symboles, Nerval écrit : « Je suis l’autre ». « Dites partout que c’est mon portrait ressemblant, mais posthume, commentera-t-il : ou bien encore que Mercure avait pris les traits de Sosie et posé à ma place. » Cette notation rappelle l’apparition du double dans Aurélia qui se marie à sa place avec son actrice aimée – comme si c’était sa photographie qui avait aimé Aurélia et pas lui. C’est parce que Jenny Colon est une image pour lui que sa propre image inquiète Nerval et qu’il se confronte désormais à une vie remplie de « trompe l’œil ». Et s’il n’avait pas vu Jenny et Marie simultanément ensemble il aurait pu continuer à imaginer Jenny se perpétuer dans des « séries passionnelles » comme un serial killer cherchant à retrouver les doubles de son image obsédante à travers des copies qu’il traque et tue sans pour autant se défaire de son obsession – à l’instar de Fred Madison se métamorphosant en Pete Dayton et retrouvant Renée sous les traits d’Alice Wakefield, ou de son modèle médiumnique, le meurtrier du Dahlia Noir qui tua ensuite une serveuse blonde et écrivit sur son corps : « Fuck You Black Dahlia » comme si Elisabeth Short était revenue d’entre les morts pour qu’il la tue à nouveau. Mais c’est ce moment de lucidité aveuglant né de la présence simultané de Jenny et de Marie qui a provoqué pour Nerval à la fois la folie visionnaire et l’expérience vécue de l’Apocalypse. L’apocalypse du sentiment amoureux c’est l’impossibilité de coïncider avec qui que ce soit, c’est l’impossibilité vécue d’une expérience synchrone du sentiment d’amour. C’est l’impossibilité d’une expérience commune de l’amour. Nous ne pouvons aimer que ce qui n’existe pas. Nous ne nous sentons concernés que par ce qui nie intégralement notre existence.

Cette relation a été représentée dans une des lignes narratives de la série Battlestar Galactica : la relation en « forçage de pensée » entre le personnage du lâche Gaïus Baltar et le Cylon Caprica – véritable super-avatara puisqu’elle est une des multiples copies d’un des robots représentants la nouvelle espèce. Ce dont on se rend compte, tardivement dans la série, c’est que, de son côté, Caprica vit également en permanence une relation en « forçage de pensée » avec l’image de Gaïus Baltar. Ils sont habités tous les deux, tout le long de la série, par l’image produite et angéliquement chargée de leur double amoureux. Ils vivent des « temporalités distinctes », ne finissent par se retrouver que dans les tous derniers épisodes, mais ne cessent d’interagir par l’intermédiaire de leurs anges respectifs – et ceux-ci prennent les traits de leurs amoureux comme s’il s’agissait de traits de stars ou de supports érotiques obsessionnels.

Commence alors pour Nerval une expérience des « temps de la fin ». Baudelaire a vécu son apocalypse communicationnelle, Jarry a vécu son apocalypse carnavalesque, Nerval vit son apocalypse également : une apocalypse amoureuse, qui détraque le cercle des heures. Chacun vit la succession des quatre âges et les temps de la fin à sa manière, selon le mot fameux de Chloé Delaume : « L’apocalypse n’est pas un événement visible, parce qu’elle frappe individuellement. » Ce temps de la fin, pour Nerval, c’est Aurélia. Aurélia, apocalypse nervalienne – un texte dont on ne peut aujourd’hui décider du degré d’achèvement, testament suspendu et dont les épreuves de la deuxième partie était dans la poche de l’auteur quand on le retrouva pendu, le 26 janvier 1855, rue de la Vieille Lanterne, à deux pas de la place du Châtelet, alors qu’il faisait 18 degrés au-dessous de zéro. La nuit de la mort de Gérard de Nerval n’a jamais pris fin, et nous y vivons toujours.