Paru en 2020

Contexte de parution : Le livre sans visage

Présentation :

Texte publié le 12 octobre 2020 sur le nouveau blog de Pacôme Thiellement Le livre sans visage.

Ça ressemble à une rupture amoureuse, en fait. C’est une décision aussi difficile qu’une séparation et sa seule qualité serait d’être apaisée et irrévocable. Je quitte les réseaux sociaux. Ce n’est pas un au-revoir mais un adieu. Une opération comme celle-là ne peut se faire qu’une fois dans sa vie, alors il faut bien choisir son moment, et encore plus les mots pour le faire. Ça fait douze ans que je passe difficilement une semaine sans poster sur Facebook, et encore plus difficilement une demi-journée sans lire ce que les autres ont posté. Parfois je poste plusieurs fois le même jour. J’ai fait des pauses d’un mois tous les ans, et un peu plus d’un mois cette année. Souvent j’ai hésité à partir, mais je n’y croyais pas vraiment. J’étais comme ces personnes qui menacent sans arrêt de se suicider, ou comme le narrateur de la chanson de « By the Time I Get to Phoenix » dont l’amoureuse lit le message de rupture accroché sur la porte mais qui ne doute pas que celui qui l’a rédigé reviendra encore : il a dit qu’il la quitterait si souvent déjà. Facebook je t’aime mais je dois m’en aller.

Je suis sur Facebook depuis douze ans. Douze ans : c’est plus long que ma plus longue relation amoureuse. Je me suis longtemps méfié de Facebook, puis je m’y suis inscrit. J’ai posté timidement, puis je m’y suis lâché. J’ai travaillé avec Facebook comme support. J’ai écrit avec Facebook comme médium. J’ai pensé avec Facebook comme sujet. Je l’ai adoré, je l’ai détesté, j’en ai fait mon journal intime et mon bureau des hypothèses, et maintenant je suis à un moment de ma vie où je dois impérativement passer à autre chose : c’est une question de survie de l’âme. Mais si je m’en vais, ça doit être pour de bon. Ce n’est pas pour garder twitter ou instagram, ou même messenger, et ce n’est pas pour y avoir des émissaires, des informateurs ou des comptes fantômes, comme tant de faux absents. Ce n’est pas pour faire semblant. Je dois partir cette fois, mais partir vraiment, sans me retourner. La facebookerie est pleine de fantômes, d’espions, de taupes, de demi-êtres. Surtout, elle est pleine de morts : les comptes des disparus continuent à apparaître, et leurs commentaires reviennent lorsqu’elle produit ses fameux « souvenirs » : « Pacôme, il y a cinq ans, vous avez publié ceci ! » Oh, well. Les morts continuent à fêter leurs anniversaires, et certains vivants, bloqués ou vous ayant bloqués, sont introuvables. Un seul like vous manque et tout est dépeuplé.

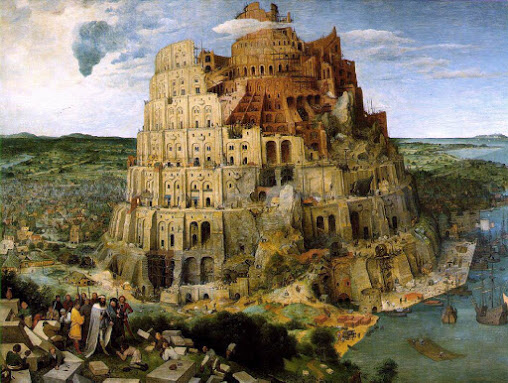

Ce carnaval m’a longtemps fasciné. J’y voyais un chef d’œuvre grotesque et cosmique, et même un texte sacré : une Bible participative, un Coran extraterrestre, du Brueghel psychique. Désormais cette tour de Babel a pour moi le même attrait qu’un complexe architectural des années 1970. J’étouffe dans la facebookerie. Je n’en peux plus de tant de haters sur tant de sujets qui s’évanouissent dès la semaine suivante, remplacé par un nouveau sujet et ses nouveaux hashtags. Je ne veux pas savoir ce que mes amis pensent de Polanski, de Despentes, de Poutine ou de Raoult. J’en ai ma claque de me fader le dernier débat sur la dernière sortie raciste ou misogyne d’un chroniqueur. Je peux plus voir le visage de Zemmour en peinture. Cette temporalité chaude, cette hyper-actualité a été la mienne, j’en suis conscient, mais elle ne l’est plus du tout. Désormais, les émotions collectives me laissent froid : je suppose que ça s’apparente au burn-out d’un employé de bureau qui a été zélé trop longtemps. Et je suis également conscient que l’opération de supprimer son compte est encore un épisode de sa mythologie. Quitter Facebook, c’est encore en faire partie.

Tant pis. Je n’y peux rien. Pour ce que je dois vivre et écrire maintenant, pour le travail que j’ai besoin de faire sur moi-même et sur les sujets qui m’importent, ça n’a plus de sens de continuer. Quelque chose doit craquer. Dans ma tête, ce texte ressemblerait aux confessions d’un drogué et à un adieu à une époque révolue. Dans la réalité, ça ressemblera surtout à une justification ou à une lettre d’excuses. Facebook, le problème ne vient pas de toi, il vient de moi. Facebook, je suis désolé, je t’aime toujours, mais comme un ami. Facebook, je t’aime mais je dois voir d’autres gens.

J’ai arrêté de lire la presse il y a plus de dix ans. Je n’ai jamais eu la télévision. Pendant toute cette décennie, les réseaux sociaux ont été ma revue de presse. Je l’ai trouvé passionnante dans son chaos, sa folie, son humour, ses sarcasmes. Mes amis Facebook étaient mille fois plus drôles que n’importe quel comique de France Inter. Maintenant elle me donne la nausée. Ses débats d’idées me laissent idiot. Ses enthousiasmes collectifs et ses campagnes de dénigrement organisés m’épuisent. Je me retrouve comme ces chrétiens cinglés qui brûlent les disques qu’ils avaient adorés. Sauf que je ne regrette rien de ces douze années : simplement les meilleures choses ont une fin, et c’est bien le problème avec les réseaux sociaux : ils ne s’arrêtent jamais.

Au fond, j’ai attendu la mort naturelle de Facebook comme on attend le messie ou la fin du monde. Je croyais que Mark Zuckerberg serait comme un peintre fou qui finirait par brûler son chef d’œuvre. J’aimais y être, mais comme dans une fête dont on sait qu’elle va se finir au petit matin, et dont tout le charme réside justement dans le fait qu’elle ne durera pas. Surtout, j’aimais l’idée que tout ceci ne soit qu’une répétition : quelque chose allait arriver, qui contiendrait le meilleur de ce que les réseaux sociaux nous avaient apporté, et qui s’apparenterait à une utopie vécue, une sorte de relation au monde devenue totalement magique, intuitive, immédiate, évidente. Un changement de monde, total et merveilleux : un Facebook mais à ciel ouvert, dans la vraie vie. Lorsque les révolutions « orange » ont commencé, j’y voyais le premier signe d’un changement mondial de manière de vivre et de faire de la politique. Puis ce furent Occupy Wall Street, les Indignés, Nuit Debout, #MeToo, Black Lives Matter, les Gilets Jaunes… Rien ne s’est passé pour le mieux. De tous ces mouvements d’ampleur incroyable, et dans lesquels les réseaux sociaux jouaient un rôle majeur, à la fois de vecteur d’informations et d’intensification des luttes, nous n’avons accouché que d’un renforcement de la violence policière et de la surveillance généralisée, et l’émergence de figures politiques encore plus bêtes et égotiques que les précédentes ; et surtout des obsessionnels de leurs images, des twittos fous. On avait des fonctionnaires, on a désormais des starlettes. C’est devenu lassant de commenter leurs derniers méfaits. Les dernières stupidités de Raphaël Enthoven ou de Joachim Son-Forget ne provoquent plus qu’un rire sans lendemain.

Certes, à travers les réseaux sociaux, on a pu voir émerger quelque chose comme une « conscience collective » de tout ce qui cloche dans le monde, mais ensuite le coût politique a été très cher, et les divisions ont été trop nombreuses, sur n’importe quel sujet souvent secondaire et inutilement clivant. Nous avons été des enfants qui combattaient dans un monde de robots surarmés, et les robots ont gagné. Maintenant nous vivons dans leur monde. Et puis il y a eu le covid et le confinement. Plus de deux mois de statuts sarcastiques et de vidéos-clubs, au milieu d’une pandémie de désespoir et d’engueulades sur les vertus de l'hydroxychloroquine. C’est là que j’ai vraiment commencé à craquer. S’il y avait une chose sur laquelle je ne me sentais strictement aucune légitimité, c’était de discuter de la politique sanitaire. Qu’est-ce que j’en savais ? Oui, je détestais le capitalisme, mais à part ça ? Et là, les réseaux sociaux sont apparus clairement comme ce qu’ils avaient toujours été : une consolation, une manière de se tenir chaud, une façon de se rassurer collectivement, mais aussi de s’engueuler pour rien, sur rien. L’expression d’un désir collectif d’avoir toujours raison, mais dans un monde qui va à sa perte.

Aujourd’hui, Facebook n’est plus pour moi que la caisse de résonnance de la confusion générale : mieux que la presse, en somme, mais pas beaucoup plus. J’ai commencé par faire l’absent. Puis j’ai hésité à partir. J’ai fait des allers-retours, j’ai pleurniché et poétisé, j’ai même créé une page professionnelle pour essayer de redonner une dynamique nouvelle à ma pratique qui serait basée sur une mise en avant systématique de ce qui me semblait valoir le coup : des chansons de Bowie et de Zappa, des émissions radio sur la poésie, des conférences de Stéphane du Mesnildot, des images de Amandine Urruty ou de Olivia Clavel, des rendez-vous cinéphiliques. Rien à faire : j’en avais ma claque. Et je sentais confusément que je n’étais pas le seul. Petit à petit, on s’était habitué à se faire malmener par le pouvoir et conforter par les amis des réseaux sociaux, mais, dans un monde où on doit sortir dans la rue avec un masque et où les politiques d’émancipation sont tous les jours plus sévèrement brimées, honnêtement, ça rime à quoi, un nouveau statut Facebook ? Autant faire des films et des livres. Autant dessiner et écouter de la musique. On se sent connecté aussi, mais à des puissances animales et divines, et pas à l’impuissance générale.

Mon attitude pue le privilège et l’ingratitude, j’en suis conscient. Comme je suis conscient de tout ce que Facebook m’a apporté. Facebook m’a donné une visibilité, un statut social, une place dans le monde culturel, et même, si l’on doit parler avec cynisme, un semblant de carrière. Entre 2003 et 2008, j’avais publié quatre livres dans l’indifférence presque totale de la presse et de mes camarades écrivains. Les tirages n’étaient pas énormes, et on avait du mal à les épuiser. C’est en 2009, quand Chloë des Lysses m’a tiré le portrait au moment de la sortie de « Cabala », que tout a changé pour ma petite gueule. Cyril de Graeve, qui dirigeait « Chronic’art », voyant ma nouvelle photo de profil a soudain écrit en commentaire : « Ça pourrait faire une bonne couv’ ». Les pouces bleus se sont multipliés comme les pains de l’Évangile. A cette époque, j’avais déjà difficilement une notule concernant mon dernier livre ; soudain, je me suis retrouvé en photo dans les kiosques à journaux. Et une semaine plus tard, j’ai reçu un coup de fil de l’équipe de « Ce soir (ou jamais !) ». Voilà, c’était parti : j’ai commencé à faire des émissions de télé ou de radio, des grands entretiens dans « Technikart » et même la quatrième de couverture du « Monde des Livres ». Pour la première fois de ma vie, on m’abordait dans la rue. C’est une histoire banale pour beaucoup, mais quand ça vous arrive après des années de publications et de projections underground, c’est très déstabilisant. Ça pourrait être enivrant, mais pour moi c’était surtout extrêmement bizarre.

Je ne vais pas non plus cracher dans la soupe parce que m’y suis plutôt très bien fait. J’en ai même tiré, je crois, le meilleur, pas seulement pour ma petite gueule (que j’ai quand même beaucoup mise en avant) mais en l’utilisant pour célébrer également tous ceux que j’estimais. Facebook m’a aidé à faire connaître mes dates de signatures de livres, mes « événements » et rencontres, mais j’ai aussi pu régulièrement parler de Hermine Karagheuz, de Delfeil de Ton, de Virginie di Ricci, de Bertrand Mandico, de Stéphane Legrand, de Chloé Delaume ou de Captain Cavern. Sans Facebook, il n’est pas sûr que les « Citadelles en Suspens » à la galerie Anne Barrault, « Satan Trismégiste » au Monte-en-l’air ou « La Bibliothèque de Babylone » galerie Corinne Bonnet aient été aussi fréquentés, vivants et réjouissants. Et je ne parle pas des apparitions en province. A côté de ça, les invasions de trolls et les petites polémiques ne représentent pas grand-chose. Ce n’est pas leur nuisance si minuscule qui me pousse à partir. En douze ans, je n’ai eu qu’une « shit storm » à proprement parler. C’était après ma réaction à la journée « Je suis Charlie » en 2015 : un post très énervé que j’ai rédigé pendant une nuit blanche et que j’ai mis en ligne le 12 janvier à l’aube. Là, j’ai dû gérer pas mal de réactions négatives, mais c’était bien normal, vu le contexte. Et j’ai aussi découvert quelque chose qui me sembla très surprenant : l’existence d’éditorialistes Facebook. Des personnes qui ont fait du réseau social une tribune comparable à celle qu’ils auraient eu si on leur avait confié une page dans la presse nationale. Des espèces de Christophe Barbier des réseaux : moins connus, mais pas moins écoutés ; moins bêtes, mais pas beaucoup plus honnêtes.

Après 2015, à part de rares fois (liées à Valls, à Macron ou à la répression policière des Gilets Jaunes), j’ai préféré m’abstenir d’intervenir à chaud dans le débat public. Ça me fatiguait, et surtout je craignais de devenir aussi laid que les gens que je détestais. Je n’avais aucune envie de jouer à l’intellectuel : le rôle de l’éditorialiste qui se tient le menton avec un regard sérieux n’a jamais fait partie de mes fantasmes. Entre la détestation de nombre de décisions – et aussi de personnes – du monde politique et celle de la posture de l’intellectuel, mon cœur balance trop. Je préfère aborder l’actualité indirectement, dans mes livres ou dans les films avec Thomas. Ça me semble plus juste et plus « magique ». Je n’ai aucune leçon à donner à personne, même pas aux salauds. J’ai juste envie de trouver les mots ou les actes qui les empêcheraient de nuire.

Mais surtout aujourd’hui, j’ai besoin d’autre chose. Je n’ai plus besoin de savoir ce qu’a posté tel ou tel, j’ai envie de les lire sur la durée. Et surtout je suis fatigué de cette injonction à réagir à tout et à n’importe quoi. Je ne veux plus savoir ce qu’untel « pense » d’un événement. S’il a quelque chose à en dire, je préfère lire le livre qu’il écrira sur ce sujet que son dernier statut énervé. Ça ne me dérange pas d’attendre un an pour connaître un point de vue. Ce qui me dérange, au contraire, c’est de savoir que celui-ci a été donné sans travailler un minimum sur le sujet. J’ai toujours détesté les chroniqueurs télé : cette engeance lamentable qui se pavane à longueur de plateaux, tous ces soiffards de l’opinion qui occupent leurs journées à pousser des gueulantes chez Pascal Praud ou chez Cyril Hanouna. Je trouve que, sur Facebook, même les meilleurs esprits finissent par leur ressembler. Je n’ai pas d’opinion sur Donald Trump. Ou si j’en ai une, elle n’est étayée par rien, elle ne vaut rien, juste une discussion entre amis. Un dîner entre amis dans une trattoria me suffira largement ; je n’ai pas besoin de faire ça en public.

Et puis, évidemment, il y a l’amour. Pendant douze ans, Facebook a été à l’origine de presque toutes mes histoires d’amour, tant merveilleuses que misérables. Presque toutes mes amours ont commencé par une discussion en MP, précédées généralement par des commentaires amusants sous un post, ou des cœurs sous des photos de profil. Si j’enlève également les soirées de présentations de livres en librairie, il ne me reste vraiment qu’une toute petite poignée de rencontres amoureuses qui ne soient pas nées d’un épisode professionnel ou d’une intervention intellectuelle, mais elles ont toutes pour point commun d’avoir été purement humaines, totalement sincères et totalement désintéressées. Le reste est ce qu’il est : une valse-hésitation de malentendus et de vertiges lourds de conséquences. Mais là non plus je ne me plains pas. Sans Facebook, j’aurais sans doute vécu ces douze dernières années comme un ascète. Cet argument est d’ailleurs probablement le dernier à me faire hésiter. Et si, en quittant Facebook, je manquais ma chance de rencontrer le grand amour ? Voire même : et si, en quittant Facebook, je ne baisais plus ? Mais j’ai déjà 45 ans, et je ne suis pas assez naïf pour croire que le grand amour que je n’ai pas trouvé sur Facebook en douze années pourrait encore pointer son nez la treizième. Les dés du cœur sont pipés. Je préfère me tromper autrement désormais. Me tromper mieux.

Pendant douze ans, Facebook m’a permis de découvrir beaucoup de choses. Il y avait toujours un ami qui m’informait d’un livre que je devais lire ou un film qu’il était urgent de voir. Et je ne compte pas les précisions qu’une discussion a pu m’apporter sur tel ou tel sujet. Mais ça a fini par se tasser. Ça a fini par devenir plus conventionnel, plus tiède. J’y suis pour beaucoup. J’ai préféré retourner dans mes vieux apocryphes d’occasion, mes grimoires poussiéreux et mes incunables pleins de mystère. A une époque, je testais tout sur Facebook : nouvelles idées, nouveaux textes, mais cette pratique a fait son temps et a rempli sa fonction. Ça fait plusieurs années que je n’annonce mes nouveaux livres sur Facebook qu’à la dernière minute, que je ne veux plus tellement « éventer » mes nouveaux travaux, que je préfère les laisser mijoter en secret, lentement, avec amour, avec crainte, en ne tenant au courant qu’un petit nombre d’amis qui sont également mes principaux interlocuteurs.

Je présente mes excuses à tous ceux que mon départ pourrait ennuyer ou attrister : en premier lieu, mes amis, complices, collaborateurs et éditeurs, qui savent forcément qu’un retrait des réseaux sociaux se solde par une popularité immédiatement diminuée et donc une médiatisation plus faible de nos prochains travaux ensemble. Beaucoup d’entre nous – écrivains, cinéastes, journalistes, artistes, musiciens – sommes ici, avant tout, pour qu’on ne nous oublie pas, il faut avoir le courage de l’admettre. Mais pour moi ça a cessé de valoir le coup. Je préfère consacrer mon temps et mon énergie à écrire et à faire des films qu’à les promouvoir, quitte à ce que ceux-ci soient moins lus et moins vus. La vie est courte, et ma priorité sera désormais ce qui était initialement le cœur de mon désir. Je m’excuse aussi pour ceux qui n’ont pas envie de lire un de mes livres mais qui étaient contents de voir passer un statut de temps en temps : ceux-ci, en faisant un très petit effort, pourront me retrouver sur mon blog, qui fonctionnera peu ou prou comme ma page Facebook. Mais en mieux : le stress de l’actualité en moins, le plaisir de travailler mes pages en plus. Je ne dépêcherai personne pour tenir une page « professionnelle » sur Facebook me concernant. Là encore, ce ne serait pas honnête. Et j’ai envie de simplicité. J’aurais désormais mon blog, et un mail, et toute personne voulant m’écrire pourra m’écrire un mail, et toute personne voulant me lire sur des formes courtes sans avoir à acheter un livre pourra me lire sur mon blog, et toute personne voulant connaître les dates de mes prochaines rencontres, ciné-clubs ou interventions, les trouvera sur le blog ou par ma mailing list. Et je n’aurais pas l’impression de faire encore partie de ce chaos intellectuel et affectif qu’est Facebook. J’aurais à gérer mon propre chaos intellectuel et affectif : mes labyrinthes, mes sphinx, mes amours-vertiges, mes poètes visionnaires, mes Sonnets de Shakespeare et mes Sans Roi : c’est déjà beaucoup.

Voilà. C’est tout. Je ne me retire pas, je déménage. Je ne fais pas mes adieux à la scène, je vais dans un autre théâtre. Je passe sur un blog : c’est plus petit, plus discret, mais vous verrez, on s’y sentira très bien et, pour ce que j’ai à y faire, c’est beaucoup plus adapté qu’un stand au milieu d’une foire d’empoigne. On pourra parler tout bas. On pourra s’embrasser discrètement. On fermera les portes et on dansera jusqu’au petit matin sans que déboulent des inconnus bourrés complètement cons et agressifs qui cherchent la baston. Depuis que j’ai pris cette décision, j’ai l’impression de commencer à vivre, à vivre enfin. Je ne trouve pas que la vie était mieux avant Facebook ; je pense qu’elle sera mieux après. On se retrouve de l’autre côté.