Paru en 2021

Contexte de parution :

Présentation :

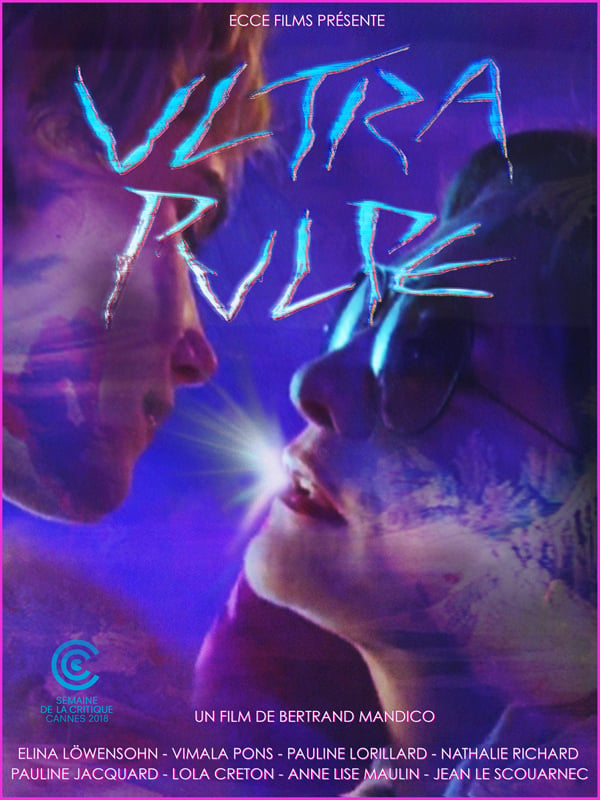

Texte écrit pour le DVD d'Ultra-Pulpe de Bertrand Mandico

Sujet principal : Bertrand Mandico

Le cinéma de Bertrand Mandico, c’est l’Entrée ouverte au Palais fermé des Morts ; le bréviaire électrique des âmes égarées et des influences errantes. C’est une fenêtre sur l’au-delà, mais un au-delà qui a déjà commencé à déborder sur notre ici-et-maintenant. Un monde des morts en train de fondre et ne plus faire qu’un avec celui des vivants, transformant nos vies en un Samain perpétuel, un mois de Novembre bouclé sur lui-même, en perpétuel recommencement.

Avec Les Garçons Sauvages, en 2017, Bertrand Mandico, qui faisait déjà des courts et des moyen-métrages depuis plus de dix ans, réussissait l’incroyable pari de donner à son univers une impression épiphanique de nouveau départ, de grand commencement. C’était un coup d’archet et une fixation de vertiges. De très jeunes hommes violents (joués par des femmes) menés par un capitaine inquiétant sur une île magique et mystérieuse où il se transformaient en jeunes femmes violentes. On pouvait croire que ce commencement se perpétuerait en une succession d’épiphanies génésiques, mais ce fut le contraire. Avec Ultra Pulpe qui le suit immédiatement en 2018, on bascule dans un monde crépusculaire, un monde des temps de la fin. Les Garçons sauvages parlait de la jeunesse, Ultra Pulpe évoque le vieillissement. Soudain, on se confronte non seulement à ce que signifie être cinéaste lorsque le médium a été décrété mort depuis un bon moment. Mais aussi à ce que signifie être vivant dans un monde déjà occupés par des morts, un monde où l’Apocalypse n’est pas annulée, mais seulement reportée, comme un jeu vidéo qui serait toujours gagné de peu.

Bertrand Mandico est un cinéaste visionnaire dont les images ont toujours eu un caractère prophétique. Dans Les Garçons Sauvages qui s’achevait par les mots « L’avenir est femme, l’avenir est sorcière », il pressentait l’importance qu’allaient prendre la notion de sororité dès l’année suivante. Une importance déjà annoncée par Les sorcières de la république de Chloé Delaume en 2017 mais dont il a fallu attendre la magnifique série d’émissions de radio de Céline du Chéné et le succès de Sorcières de Mona Chollet en 2019 pour se rendre compte de l’écho incroyable que le thème allait prendre dans nos sociétés. A partir d’Ultra Pulpe, Bertrand Mandico reprend la flèche lancée par Federico Fellini depuis son film annulé, Le Voyage de G. Mastorna, et ses rémanences dans Toby Dammit, Satyricon, Bloc-note d’un cinéaste, Roma et Casanova. Le cinéaste devient médium. Il laisse les morts s’inviter dans le tissu même de ses films. Parce que les morts sont malades. Et ils nous demandent de l’aide, à nous, les vivants, pourtant si démunis, malheureux comme des pierres.

Ultra Pulpe est le voyage mental d’une cinéaste vieillissante, la « cinéaste la plus mal aimée de sa génération », Joy d’Amato, jouée par Elina Löwensohn, qui se rappelle de plusieurs actrices aimées et de plusieurs tournages, à moins qu’elle ne soit en train de rêver le film suivant, « des histoires de filles au crépuscule », se mélangeant au récit du cinéma lui-même, un singe mort aux yeux lumineux nommé Gizu, continuant à montrer le chemin depuis l’au-delà. Les actrices fêtent leur anniversaire, les maquilleuses font office de coryphée cruel, et le film est rythmé de fausses citations et d’anecdotes apocryphes concernant Jacques Steinberg, J.G. Ballard, Jean Cocteau et Konstantin Raudive. La dernière muse de Joy, Apocalypse, la rejette, et joue à un étrange jeu vidéo. Joy la supplie : « Embrasse-moi une dernière fois, avant que tout explose. » Le démon des années perdues de l’actrice Ulli apparaît. La pratique de comédienne de Ulli (géniale Vimala Pons) est comparée à un jeu spirite. « Tu dois magnifier la vulgarité, Ulli ma chérie » dit Joy, une phrase qui répond à « Ne soyez jamais vulgaires » prononcé par Séverine (la même Elina Löwensohn) dans Les Garçons sauvages. Mais « le cœur n’y est plus, la cage est vide » dit Ulli. Frieda Bauer (démente Nathalie Richard) explique à Konstantin Raudive : « Qui n’embrasse pas la mort ne peut prétendre être poète. » On reste le souffle coupé devant ce qui est à ce jour le plus beau film des vingt dernières années. Et de loin.

The Return of Tragedy (2020) est aux antipodes des intensités émotionnelles et lyriques d’Ultra-Pulpe. Même si le traitement brutal, ironique et inquiétant de la narration avait déjà été expérimenté auparavant dans plusieurs courts-métrages de la collection « 21 Films en 21 ans », The Return of Tragedy, filmé à New York, avec une lumière d’été éblouissante et presque cruelle, apparaît comme le premier film « américain » de Bertrand Mandico, un cinéaste toujours très européen dans ses goûts comme dans sa personnalité, au point qu’on a l’impression de découvrir un film, non de lui, mais de son döppelganger. Le fantastique David Patrick Kelly y joue un gourou, John Katebush, qui convainc ses disciples de ne plus sourire et d’extérioriser leurs émotions. Son plaidoyer pour une expression de la beauté intérieure s’incarne dans une ancienne rock star éventrée jouée par Elina Löwensohn, exposant son foie flottant mystérieusement dans l’air. Katebush ne cesse de jouer sur les mots, justifiant ses actes par le caractère réversible de leur expression (exposer des organes est un acte de tendresse et manger les flics revient à leur faire découvrir un monde intérieur, tandis que le sourire est une menace, une revendication carnassière, puisqu’on montre les dents). Tout cela fait de The Return of Tragedy le film le plus obsessionnellement langagierdu cinéaste, et aussi son plus drôle, la logique basculant à répétition dans des non-sens dignes de Lewis Carroll.

En dehors d’Ultra Pulpe et de The Return of Tragedy, les films qui apparaissent dans cette collection sont des opera minora. Ils répondent à des commandes (clips, publicité, soirée spéciale consacrée au cinéaste) mais ils n’en sont pas moins porteurs de visions puissantes, et vecteurs d’hallucinations durables, se situant tous, peu ou prou, dans un espace intermédiaire entre ce monde et le suivant. Plus le cinéma de Bertrand Mandico convoque l’au-delà, plus il explore de nouvelles formes de désir, des propositions érotiques, faites de surimpressions entre images mouvantes et images fixes, de couleurs psychédéliques et électriques, avec des décors baroques remplis de plantes sexualisées et des personnages extraterrestres métalliques défiant leur essence pulp ou cinéma Z pour atteindre le sublime.

Dans Extazus (2019), une trilogie de films qui sont également des clips élaborés pour le groupe M83, un écrivain magicien narcissique homonyme, dans lequel on peut reconnaître une réminiscence de Alan Moore ou de Michael Moorcock (mais aussi de tous les artistes qui, comme Kenneth Anger, ont frayé avec la magie sexuelle) se voit attaqué par deux de ses héroïnes. Nirvana Queen, qui rappelle les guerrières fétichisées par les geeks, transperce de sa lame son auteur-démiurge, le vieil Extazus, ce qui le métamorphose et lui apporte une « nouvelle perspective ». Une seconde héroïne, Peach Machine, affronte la Mort et la Destinée. A son tour, elle se rebelle contre l’écrivain-démiurge mais c’est « trop tôt » et elle le tue. Du coup, devenant auteur de son propre récit, elle retrouve Nirvana Queen et lui fait pousser un sexe dans le dos alors qu’elle embrasse un deuxième visage qui apparaît entre ses cheveux. Les garçons sauvages annonçait le mouvement #MeToo, Extazus en prend acte, et on peut lire dans ce film une promesse de bonheur érotique associé à un féminisme tribal, triomphant et guerrier.

Dans Niemand (2019), un clip pour Kompromat, Isadora (en qui on peut voir un double de la danseuse qui mourut éjectée de son véhicule lorsque son foulard se prit dans les rayons de la roue de sa voiture) fait une demande de mort extatique à un duo de femmes, Margli Toth et Renée Sintenis, joué par Elina Lowensöhn et Christophe Bier, à la fois concessionnaires de voitures et tisseuses du destin. Dans A rebours (2018), une bande annonce pour le FIFIB, trois motardes aux yeux brillants retirent les couteaux plantés dans la poitrine d’un loubard. Dans Huyswomans (2020), on retrouve Renée Sintenis de Nieman, ainsi que les motardes de A rebours – Joris-Karl oblige – comme on retrouve des séquences inédites de Extazusdans A Black Sunset Upon A Violet Desert.

Composé initialement pour une soirée consacrée au cinéaste par l’association Kinétraces à l’INHA en octobre 2020, A Black Sunset Upon A Violet Desert reprend le récit de Peach Machine, mais désormais sa déambulation est lente, et somnambulique, comme si ce n’était plus le même rêve, ou un rêve tiré du précédent rêve. C’est une rêverie matinale s’opposant au rêve brutal de la nuit. On découvre le visage de la Destinée. On retrouve les archontes de Extazus, avec leurs casquettes et leurs nœuds papillons, mais dans cette variation, ils transforment Peach Machine en Extazus lui-même en lui appliquant un voile de chair. Bien entendu, ce film et la trilogie Extazus nous donnent surtout l’impression étrange, non de voir mais d’apercevoir un film de Bertrand Mandico. Ils nous donnent l’impression de le deviner à travers un voile d’images, mais sans jamais vraiment le voir. Ils sont comme les bandes annonces d’un film qui aurait pu avoir lieu, ou qui a eu lieu mais dans un autre monde, et dont nous découvrons des traces, des fragments vivants, mais dont nous devons reconstituer la trame. Ils deviennent les supports de notre propre rêverie.

Unique est la poésie de ce cinéma qui, comme dirait Rimbaud, est « de l’âme pour l’âme » et un transport extatique dans des visions que seuls nos rêves ont pu nous faire connaître auparavant. Unique est sa capacité de donner de la chair au métal ou de la sexualité aux plantes et aux pierres. Unique enfin est la puissance de sa compassion, associant morts et vivants dans la danse, érotique et fatale, d’un petit bal perdu. La musique du cinéma de Bertrand Mandico est gaie et triste comme une chanson de fin de soirée : le moment où tous les morts qui étaient venus nous visiter pendant la nuit doivent tirer leur révérence, parce que c’est déjà l’aube, et le jour des vivants nous appelle.

Ne pleurez pas, les morts. Nous devons partir, mais bientôt, nous reviendrons.