Paru en 2016

Contexte de parution : Joko fête son anniversaire (Wombat)

Présentation :

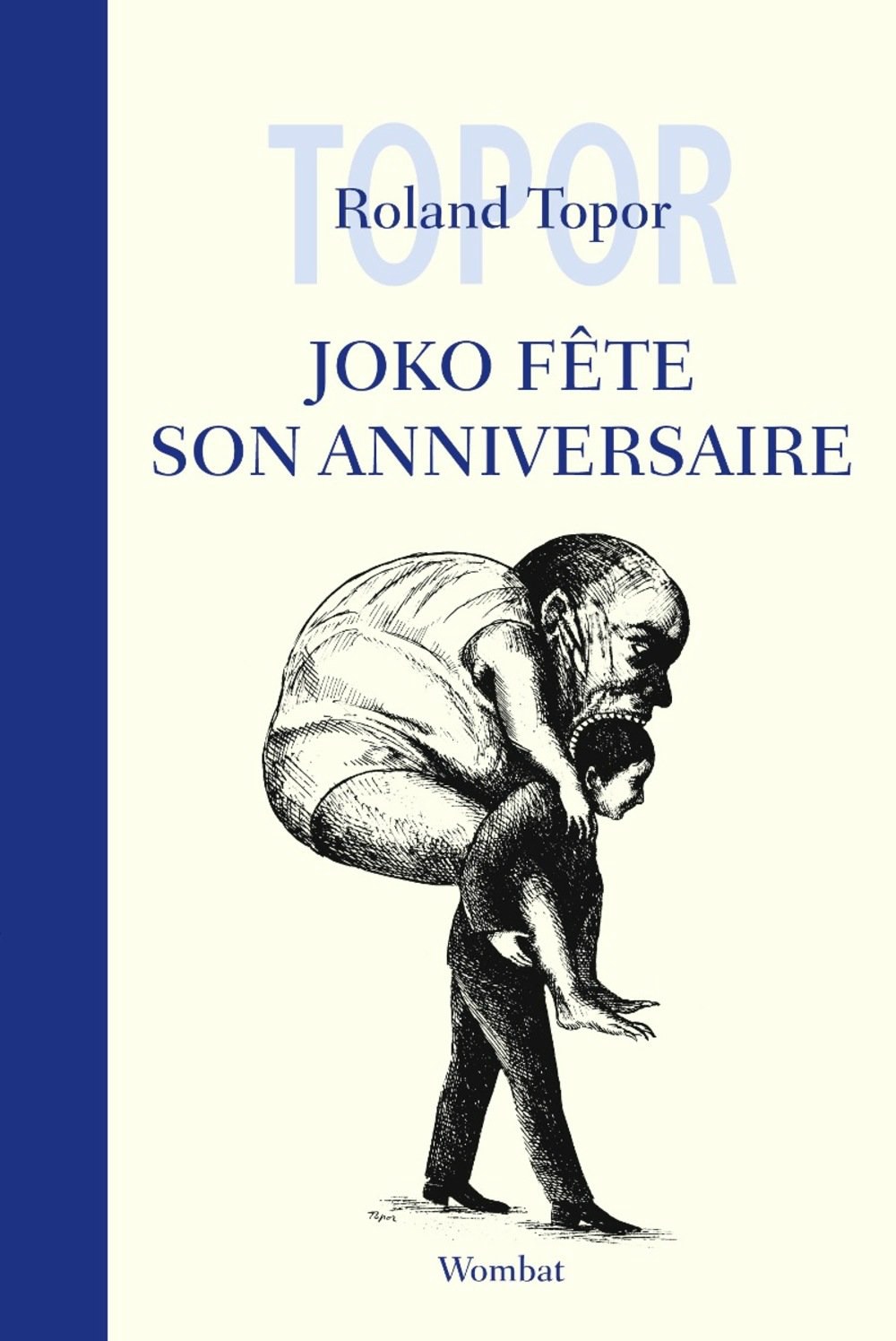

Préface de la réédition de Joko fête son anniversaire de Roland Topor publié en 2016 par les Editions Wombat

Sujet principal : Roland Topor

Cité(s) également :

Joko fête son anniversaire : avec un titre pareil, vous vous imaginez peut-être que vous allez lire un conte pour enfants, un roman « jeunesse » dans le genre de Oui-Oui ou de Fantômette, un volume de la Bibliothèque Rose. Mais il sera assez peu question d’anniversaire, très peu question de choses que Joko peut considérer comme siennes et extrêmement peu question de fêtes dans ce roman de 1969. Du reste, on vous déconseille de l’offrir à un enfant en bas âge, à moins que vous ne cherchiez à le stresser, à lui faire faire des cauchemars ou à se suicider. Joko fête son anniversaire est le quatrième roman de Roland Topor après Le Locataire chimérique, La Princesse Angine et Erika. Il sera peu question de fête ou de loisirs dans Joko mais beaucoup de travail : un travail traité avec un humour carnavalesque sombre, un grotesque « gothique » très drôle et très triste. Un travail envisagé sur un mode renversé : au lieu d’être le symbole du retour à l’ordre et de la permanence, il devient au contraire le moteur, la base de tous les excès, de toutes les transgressions : sexuelles, criminelles, et finalement surnaturelles ou hallucinatoires. Parce que le travail des uns est la fête des autres, l’esclavage des uns est la liberté des autres ; et la disparition historique des procédures carnavalesques depuis l’Age d’Or jusqu’à nos jours n’a été la disparition du plaisir que d’une partie de l’humanité – et l’explosion du désir dévorateur de l’autre. Joko est un roman, entre autres, sur les véritables raisons de l’exploitation des hommes : ni la nécessité structurelle, ni l’organisation sociale, ni les froides raisons économiques, ni même l’impression de supériorité d’une partie de la planète, mais le plaisir de faire souffrir d’autres hommes. Oui, seulement ça.

Gogolesques, jarryques, gombrowiczoïdes, les romans de Topor ont toujours une relation étroite avec la folie. Ils ont l’ambigüité d’un fantastique social qui tient à la fois de l’allégorie politique et du cauchemar individuel. C’est un fantastique onirique où les états délirants des hommes sont des images de la tragédie politique dans laquelle l’humanité est plongée. Les « folies » de Nietzsche, de Panizza, de Strindberg, de Schreber ou d’Artaud n’ont jamais été indépendantes du cauchemar de l’Histoire qu’elles réinventaient au sein d’une psyché humaine visionnaire en ébullition jusqu’au débordement. Joko fête son anniversaire est, quand à lui, une longue dérive à partir d’un « fait social total » : le taxi.

Le synopsis est d’une grande simplicité : alors qu’il part travailler à la citerne de la ville, Joko se fait « bondir dessus » par des congressistes qui le demandent de le porter à l’Hôtel Concordia. A partir de cette image extrême du taxi (on se rappelle que le principe d’un dépôt de voitures de louage avec cocher fut créé en 1637 par un type qui s’appelait Sauvage), qui évoque surtout l’image du bwana porté sur le dos d’un africain dans la brousse, Topor déplie – ou plutôt agglutine – les conséquences de cette soumission « au carré » que représente l’instrumentalisation des hommes par d’autres hommes. On pense évidemment au Servant de Losey, mais le film ne montrait que le retournement dialectique de la subordination entre individus de classe sociale différente. Dans Joko, on étudie les mutations du sentiment du héros concernant cette attitude : surprise, révolte, puis curiosité, intérêt (il est bien payé et espère ainsi faire vivre sa famille dont il est le soutien), désir sexuel (quand c’est Wanda la congressiste au nom « masochien » qui l’excite quand il la porte et demande à ce qu’on la frappe violemment quand on la baise), jalousie (quand c’est d’autres employés de la citerne qui sont préférés à lui, par Wanda ou par d’autres congressistes), soumission, tendresse même… Et finalement un jour, basculement kafkaïen, les neuf congressistes se retrouvent collés à son dos, reliés en un seul corps comme un Schlurp burroughsien. A partir de ce moment, le roman va aller de cauchemar en cauchemar…

Dans un numéro de la revue Carton de 1979, lors de la transformation par le Théâtre expérimental de Belgique du roman en pièce, un certain Genaert évoque une « exploitation, jusqu’au trognon, des outrances, des excès et des injustices de la colonisation » (il conclut son article, d’un grand humour involontaire, par « à ne pas voir à tout prix », ce qui, vous le conviendrez, est finalement une excellente publicité). Un peu comme dans Le Locataire chimérique où on partait de la question des voisins, du bruit, de la difficulté à trouver un appartement et de la pression exercée sur les étrangers quand ils arrivent à Paris, pour entrer dans un conte qui faisait remonter toutes sortes de visions cauchemardesques concernant la France, les connotations des noms, l’Histoire, l’ « assimilation » perçue comme viol psychique et transformation en momie, Joko fête son anniversaire peut également se lire comme une « histoire » de l’esclavage et une « histoire » de l’inégalité parmi les hommes. On retrouvera ce type de cauchemar concernant les relations de domination dans Le sacré livre de Proutto. Dans une émission de Christine Bravo de 1990 consacrée à la publication simultanée du sacré livre et d’une reprise de Joko au Théâtre du Petit Montparnasse, à la question « C’est votre truc, le sado-maso ? » Topor répondra : « Non, le sado-maso, c’est le truc des autres. »

Le sado-maso, c’est le truc de l’Histoire. C’est le truc que vous portez sur votre dos, alors que vous n’aviez rien demandé à personne. Les relations de domination sont le cauchemar de l’Histoire dont on essaie de s’éveiller, et ce réveil lent et douloureux demande de tuer, en soi, un à un, tous les congressistes qui finissent par faire corps avec nous et détruisent toutes les relations que nous pouvons avoir avec les autres. Les personnages du Locataire chimérique portaient tous des noms aux connotations étrangères francisés : Zy, Choule, Dioz, Scope, Stella, Gaderian, donnant une image du Français comme fabrication illusoire, mais suffisante pour départager les bons et les mauvais locataires comme Trelkovsky. Les noms des congressistes sont des noms de pays du Nord : Sir Barnett évoque l’Angleterre, Krank l’Allemagne, Fersen la Suède, Gunnar l’Islande, Pan Ton le Danemark, Matrikoff la Russie et Pozzi pourrait être un milanais ou un français d’origine italienne. Joko se lirait alors comme une fable sur les sempiternelles relations Nord-Sud, qui prennent une nouvelle actualité dans l’Europe d’aujourd’hui où on imagine très bien Merkel, Hollande ou Schäuble portés par des Grecs à chaque nouvelle réunion concernant la dette des pays du Sud. L’esprit colonial n’a rien perdu de son charme ni la saloperie humaine de son éclat.

Incroyable Topor. Artiste unique en son genre, atteignant une sorte d’absolu de la cruauté et de la ridiculisation du monde entier, il n’aurait écrit que des romans, il serait considéré comme un des plus grands écrivains du XXe siècle, du niveau de Kafka, Hasek, Borges. Il n’aurait fait que des pièces de théâtre, un des plus grands dramaturges, pas loin de Beckett, Genet, Copi. Que des dessins, un artiste aussi important que Giacometti ou Bacon. Il a tout fait, avec un niveau de génie constant, une grâce folle et une puissance visionnaire intacte : on considère Roland Topor comme un grand déconneur. Mais la déconnade devrait être l’art suprême, la merveille à partir duquel on évalue tout le reste, le diamant de l’expérience humaine, la seule justification de notre court passage sur la Terre. L’apocalypse est une pipe.