James Joyce, Kyusaku Yumeno, Jose Lezama Lima

Paru en 2008

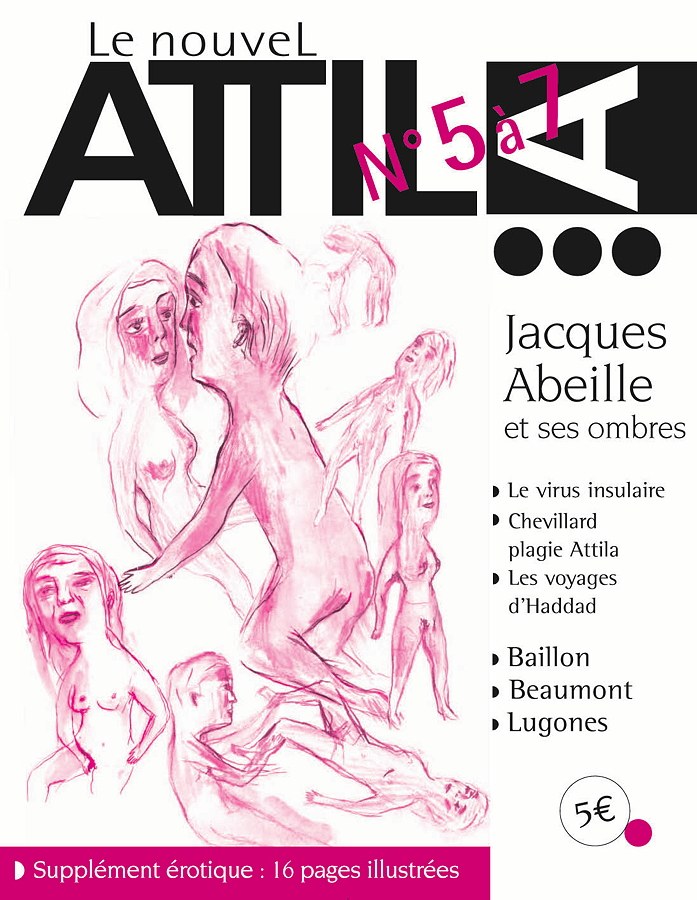

Contexte de parution : Le nouvel Attila

Présentation :

Publié dans la revue Le Nouvel Attila numéro "5 à 7" en 2008.

Sujet principal : James Joyce, José Lezama Lima, Yumeno Kyusaku

Cité(s) également :

J’enverrai les

réchappés vers les îles lointaines et ils

étendront ma gloire parmi les nations.

Isaïe

J’emportais avec moi la

promesse d’une signification : œuvre commencée

dans l’île.

Raymond Queneau

L’île est le territoire privilégié de l’anamnèse. Des grands romans insulaires, éprouvants, consolateurs et inséminateurs, des romans mousseux, épousant la forme tourbillonnante de l’île et retraçant inlassablement sa géographique secrète, son caractère bosselé, involutif et contourné, son épaisseur – gros comme un chagrin et fêlé comme un rire – de ces romans monstrueux, immobiles au milieu des flux littéraires, on peut dire ce que Queneau disait de son voyage en Grèce : « Je n’en attendais rien, j’en suis revenu autre. » De Robert Louis Stevenson à René Daumal, de Jean-Claude Forest à Lost, sans oublier la fin bouleversante de « V. » de Thomas Pynchon, où les héros atteignent Malte dans un ultime chatoiement d’hypothèses parahistoriques qui la désignent comme aboutissement de leurs recherches sur le XXe siècle, les romans insulaires sont des tourbillonnantes hors limites où, au bout de son périple initiatique, l’auteur fourbu échoue pour y découvrir la cycloïde de son secret : Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais les plus terribles sont ceux qui furent écrits par les autochtones, les habitants originaires de l’île dont le roman est la carte, les « autres » de notre civilisation continentale. Dans ceux-ci, c’est moins l’écrivain qui se découvre à mesure qu’il arpente l’Omphalos enchanteur que son lecteur, complice perdu au milieu des abréviations chamaniques et des phrases longues comme des lianes, contaminé à mort par la maladie fictionnelle par excellence : le virus de l’insularité, « The Disease » : le mal-Joyce, le mal-Kyûsaku, le mal-Lézama Lima…

« L’île demeure immuable au milieu de l’agitation incessante des flots, rappelle le vieux Guénon : agitation qui est une image de celle du monde extérieur ; et il faut avoir traversé la « mer des passions » pour parvenir au « Mont du Salut », au « Sanctuaire de la Paix ». (…) Il s’agit toujours d’une région qui, comme le Paradis terrestre, est devenue inaccessible à l’humanité ordinaire, et qui est située hors de l’atteinte de tous les cataclysmes qui bouleversent le monde humain à la fin de certaines périodes cycliques. (…) Elle représente essentiellement l’axe fixe autour duquel s’accomplit la révolution de toutes choses. » Les Maîtres de l’Île sont trois et ils ne pardonnent rien. L’Irlande des saints et des anges, la bouillante Kyûshû et Cuba l’ensorcelée sont toutes entières dévorées et recrachées dans les cathédrales suspendues de leurs démons inséminateurs : « Ulysse » de James Joyce (1922), « Dogra Magra » de Yumeno Kyûsaku (1935) et « Paradiso » de José Lézama Lima (1966). Ces trois romans atteignent la dimension pansue de l’île et apparaissent dans nos bibliothèques comme des cubes flottants. À chaque fois, il s’agit de dévorer son âme vivante et d’affronter tous les doubles que l’on produit comme les vampires que l’on suscite à mesure que l’on avance. Statufier tous les masques et démasquer tous les hommes. Singer tous les animaux et épouser les germinations de toutes les plantes. Mais la Terre elle-même est une île dans l’océan cosmique. Nous sommes toujours fatigués le matin. Et c’est une assez longue histoire.

Nous le savons aujourd’hui, cette ordure de Joyce n’avait qu’un seul objectif : freakensteiniser la postérité, impitoyablement incuber ses lecteurs et les transformer en exégètes, rendre impossible toute lecture fraîche et vivifiante de son œuvre de mort et de transfiguration, dominer de tout son mystère l’histoire future de l’humanité, forgée par les filles de Mémoire, ce cauchemar dans lequel nous ne cessons de retomber. « Qu’importe ma génération perdue, ce vague miroir, si tes livres la justifient. Je suis les autres. Je suis ceux que tu ne connais pas et que tu sauves » lui dira Borges, comme pour apaiser son spectre dans une tardive Invocation. « Ulysse » n’est pas drôle : c’est un livre à lire à la tombée du jour, avec des figues, du miel et du lait, auprès du sycomore. On le reprend dans sa totalité tous les deux ans pour interroger les apparitions & disparitions de l’homme au Macintosh et revivre à nouveau la journée perpétuelle du 16 juin 1904, retrouver à la même place les fusées multicolores de l’île comme autant de signes sur le non-sens de nos vies : le rêve de Haynes, la chanson de Turco le Terrible, les visions du bordel de Bella Cohen, la branlette de Bloom, les aphorismes incomparables de Molly (« c’est fou comme ils veulent tous retourner de là où ils sont sortis ») ou le renard enterrant sa grand-mère dans un buisson de houx.

S’il n’y a pas de différence d’essence entre l’Odyssée et la moindre journée du type du coin, alors toute vie se vaut dans l’absolu, et nous portons potentiellement en nous tous les drames et toutes les conquêtes. Le roman est ce guide pour métamorphoser la vie quotidienne en geste héroïque. Encore faut-il être en mesure d’en percer les plus infimes énigmes, et apprendre à interpréter les augures qui composent notre trame. L’épreuve est à chaque fois plus périlleuse, et il faut se méfier comme de la peste des sortilèges qui jalonnent le walkabout bloomien. Ne sais-tu point que l’île est pleine de rumeurs ? « Ulysse » n’est pas aussi mobile que « Finnegans Wake », dont les lettres se mélangent parfois pendant la nuit, mais son épopée réitérative n’est pas plus simple. En faisant de son livre une énigme, Joyce a transformé ses compatriotes en débiteurs. Depuis son exil, dans le silence et par ses ruses, l’anarchiste métaphysique a pris l’Irlande d’un coup de canne dans le cœur : pour ne rien dire du Bloom’s Day annuel (hommage radical à une œuvre dont tout le monde parle et que personne ne lit), il est désormais impossible d’arpenter Sandymount, de se rendre à Sandycove ou de suivre le cours de la Liffey sans être hanté par ses soupirs, encerclé par les milliards de mots murmurés par ses livres. Le monde vous a donné raison, Jim, mais le résultat a dépassé vos espérances : vous vouliez faire une roue carrée et vous avez créé un livre autour duquel la Terre tourne en boucle comme un disque rayé. La Tour Martello y produit un vertige très spécial : c’est comme si elle était devenue l’ombre de sa transfiguration romanesque – le décor évoqué dans le brouillard des mots étant rétabli par d’habiles promoteurs, les touristes peuvent y faire la vérification concrète de leur vision hallucinée. Dublin n’est plus désormais qu’un livre sur pattes, un gigantesque teaser pour la cuisine cosmique de « Ulysse » et de « Finnegans Wake ».

Kyûshû fera-t-elle de même avec Yumeno Kyûsakû ? Y aura-t-il un « Dogra Magra day » pour célébrer la journée perpétuelle du 20 novembre 1926 ? Agrémenteront-ils l’Université Impériale de statues des docteurs Masaki et Wakabayashi ? Reconstruiront-ils la pièce piégée où le narrateur amnésique retrouve les textes inducteurs des crimes que ses terrifiants médecins lui attribuent ? Comme « Ulysse », dont 700 pages sont mises à contribution pour rendre compte de l’épaisseur d’une seule journée, « Dogra Magra » s’enroule autour du 20 novembre 1926 comme si cette date suffisait à elle seule à résumer l’histoire de toutes les généalogies du héros principal : un homme amnésique, enfermé dans une chambre de fou, et auxquels les docteurs Masaki et Wakabayashi demandent de se souvenir du crime pour lequel il a été enfermé à partir de documents écrits contenant les indices de sa reconstitution mentale : poèmes, articles, contes, et surtout « Dogra Magra », livre dans le livre pandémique, transformant ses deux lecteurs – le héros et nous – en assassins. Il a fallu attendre 1962 (date de la publication du premier grand texte critique sur Kyûsaku) pour que le Japon se rende compte qu’il avait reçu son plus grand cadeau moderne en 1935 (date de la publication du roman). 1935 ? On se frotte les yeux tant on croirait un livre des années quatre-vingt-dix. Ruy Murakami fait pâle figure à côté. Même Bret Easton Ellis a l’air un peu ringard face aux prospectives civilisationnelles de Yumeno, traduites en français en 2003 par l’extraordinaire Patrick Honoré et aujourd’hui disponible aux éditions Piquier. Avec « Dogra Magra », Yumeno Kyûsaku a produit le seul roman qui atteigne et dépasse les motifs esthétiques et narratifs du troisième David Lynch (celui de « Lost Highway ») : « Ce vers quoi tend le roman policier, disait Yumeno pour expliquer sa poétique, c’est le roman policier hétérodoxe. Le roman policier, c’est un produit de notre époque de transition entre une civilisation matérialiste et une civilisation spiritualiste. » Il annonce également Cure, le grand film de Kiyoshi Kurozawa, dans lequel Mamiya, un étudiant amnésique, suggère le désir de tuer à ses interlocuteurs, cette fonction – dont-il est inconscient – lui ayant été injectée, en amont, par le legs (film, documents, bandes magnétiques) d’un hypnotiseur mort.

Etudiant de lettres anglophone et mauvais fils, lecteur passionné de romans policiers occidentaux, moine zen manqué (il prononça ses vœux sur le ton d’un acteur de nô mais ne supporta pas la vénération que lui accorda une vieille dame mourante), pigiste à la Gazette de Kyûshû après une expérience volontaire de travail en usine qui rappelle celle de Simone Weil, Sugiyama Naoki, né en 1889 à Fukuoka, finit par se choisir à 37 ans le pseudonyme de Yumeno Kyûsaku (le « mec pas sérieux ») après une remarque de son père au sujet d’un de ses manuscrits : « C’est juste un livre écrit par un rêveur. » Yumeno Kyûsaku a publié une cinquantaine de nouvelles et une dizaine de romans courts, tous à ce jour inédits en français, avant d’achever « Dogra Magra », ce monstre de 700 pages commencé en même temps que sa première nouvelle et reconduit pendant plus de dix ans jusqu’à son achèvement en 1935, moins d’un an avant sa mort par hémorragie cérébrale, à quarante-sept ans, dans l’indifférence générale.

« Dogra Magra » est circulaire, érotique et angoissant, ré-instaurant la métaphysique immémoriale dans le contexte aliéniste le plus plat. Dès la première ligne, le lecteur est pris dans une spirale sans fin de questionnements sur un récit fermé, incubateur et maudit, et dont sa propre vie – par débordement de la lecture du livre-dans-le-livre dans la vie du héros de « Dogra Magra » – n’est plus qu’un produit dérivé. Le héros, assassin et victime, est lui-même un lecteur de « Dogra Magra », comme plus tard, tout spectateur de « Cura » de Kiyoshi Kurozawa deviendra suppôt potentiel de son tueur hypnotiseur & amnésique. Mais l’île est (saint Jean l’Épileptique oblige), le lieu des ultimes révélations sur le destin terrestre. Le sujet du livre y remonte progressivement, par recoupement des documents successifs dont le roman est composé : c’est la création d’une nouvelle science hors les murs, la « Thérapie de l’émancipation des aliénés », où l’on considère l’homme comme le produit d’une légende inscrite dans son cerveau, et que les médecins lui font rejouer – à moins qu’ils ne la lui injectent de force – dans le but, disent-ils, de l’en libérer. En 1935, Yumeno Kyûsaku a déjà construit le mausolée de la psychanalyse. Comme s’il l’avait lui-même inventée, il en connaît tous les rouages, et fait remonter à la surface tous ses impensés pour mieux en déjouer la puissance sinistre. Oedipus Ending.

Mais le plus self-conscious des écrivains insulaires (et le plus accompli), c’est encore José Lézama Lima. Mort en 1976, dix ans après la publication de son immense roman, sans avoir achevé sa continuation, « Oppiano Licario », qui s’avérait encore plus séminale, José Lézama Lima était un havanais obèse, mallarméen, asthmatique, catholique, orphiste, rentier, gongoriste, homosexuel, revuiste et fumeur de cigares bagués d’or si légendaires qu’ils finirent par contaminer l’entièreté de ses notices biographiques. Interdit de voyages par le gouvernement castriste qui supportait mal l’apolitisme de ce best-seller amphigourique (la première édition de « Paradiso » fut épuisée en un jour), le « Raymond Roussel des Caraïbes » ne sortait jamais de son appartement du 162 de la rue Trocadero et son érudition légendaire – à faire pâlir Nodier, Gourmont et Borges réunis – était surtout savoureuse d’approximations, de mésusages lumineux, de sens court-circuités, voire d’inventions pures et simples. Mais les plus belles connaissances ne valent jamais l’improbable citation apocryphe ou la légende tissée sur une figure. Seul parmi nos trois maîtres, Lézama a conçu le projet du roman poétique comme telos de l’insularité, parachèvement de l’expérience de l’île, et, par extension, substitut pur et simple de celle-ci. Avec « Paradiso » et « Oppiano Licario », José Lézama Lima théorise romanesquement le principe qui permet au roman de tout englober théoriquement. Pour cela, il a créé le concept-cuisiné-maison de surnature. Partant de la pensée pascalienne selon laquelle, la nature de l’homme étant perdue, toute culture devient sa nature, le déracinement, réévalué positivement, devient la piste de décollage pour un voyage dans les cultures, conceptions, cultes, superstitions : « Nous vivons désormais une époque où la culture est aussi une seconde nature. L’extrême raffinement du verbe poétique devient aussi primordial que les sortilèges tribaux. »

Tout peut et doit donc être associé avec tout, l’essentiel étant de forger le plus grand corpus d’images possibles : des images qui imprègnent le cerveau et dirigent magiquement les rêves du lecteur. La pénétration de l’image dans la nature engendre la surnature. Lire Lézama Lima, c’est se faire le complice d’une expérience hallucinatoire hors-du-commun, baigner dans un liquide imaginaire qui tient de la sueur, du sperme, du sang et du sirop de sucre. On entre dans chaque phrase comme dans un jacusi qui est également une marmite bouillante, où sont plongés légumes mythiques, fruits anecdotiques, viande poétique et poissons ésotérico-philosophiques, mais dans lequel le plat principal, c’est soi-même. Chaque idée engendre un animal qui produit un parfum qui renvoie (dans une parenthèse improbable ou une succession de virgules enchâssées d’une bancalité très profuse) à une saynète érotique et stellaire, une image entièrement isolable de son contexte d’apparition et qui devient pure matière de métempsychose de l’auteur à travers le lecteur. Lézama Lima, comme Kyûsaku et comme Joyce, veut se réincarner dans son lecteur. Il vampirise sa substance, s’installe dans le cerveau du pauvre passer-by pour en faire sa résidence secondaire. L’élaboration stylistique de Lézama Lima n’est ni syntaxique ni de vocabulaire, mais s’évalue à l’aune des visions produites. Gilles Deleuze disait rêver d’un livre où on estimerait les philosophes à l’aune du nombre de concepts qu’ils ont inventé : Lire Lézama Lima, c’est projeter une histoire de la littérature à partir des images apparaissant à l’intersection des mots des écrivains. C’est ce que Lézama Lima appelle la Voie Oblique de l’image : Lorsque Saint Georges terrasse le dragon, c’est son cheval qui tombe foudroyé.

« Et cette poitrine se gonflait et se compressait comme s’il lui fallait faire un effort considérable pour parvenir à un rythme naturel. » « Paradiso » est un roman initiatique sur la respiration. Le récit commence par une crise d’asthme du héros, José Cémi, traité comme un épisode mythique (avec le ballet des domestiques effrayés). Il se compose de mille récits entrecroisés et reliés par des questions de tempo (les récoltes, le travail et les loisirs, l’ennui, les temps de cuisson, le nombre d’érections d’un jeune homme confrontée à plusieurs partenaires sexuels) pour s’achever en apothéose sur l’apprentissage, par son maître poétique, Oppiano Licario, des deux rythmes qui composent son apprentissage sensible : sistaltique et hésicastique, des passions tumultueuses à l’équilibre spirituel, à partir desquels il devra se réaliser littérairement sur la Terre. C’est aussi un roman familial : le mystère des filiations, l’identité métisse, la génération poétique : C’est un roman sur l’amitié : les destins croisés de José Cémi, Fronesis et Focion. C’est un roman érotique et culinaire (« faire une friandise, (c’est) porter la maison à sa suprême essence »). C’est, enfin, le parachèvement du roman insulaire, provenant d’une île et d’un ilôte (qui, de surcroît, n’a presque jamais pu quitter son île), et qui se donne, à chaque lecteur, comme expérience insulaire pure : lieu d’anamnèse, de découverte de soi, et combat contre les sortilèges ou hallucinations. Si « Paradiso » peut être considéré comme l’expérience romanesque la plus extrême, c’est qu’elle prend littéralement en compte tous les paramètres d’effectuation de la littérature comme phénomène. La lecture de « Paradiso » est un transfert de puissance. On peut ne pas rentrer dedans, mais si on y a posé ne serait-ce que la première phalange du doigt d’un pied, alors on ne le quittera plus.

Mais les écrivains n’écrivent que pour ce monstre insortable : l’idéal lecteur pourvue de l’idéale insomnie, le suppôt volontaire, dont l’âme se laissera féconder du spermatikos logos de ce Minotaure moderne qu’on appelle l’hacedor. Tout grand roman est une expérience cyclique : il présuppose, en amont, sa relecture. On ne lit jamais un grand roman : on prépare sa relecture. C’est pourquoi il est inutile de faire semblant de le lire. Et tout grand livre prend en charge cette modalité suprême, « Ulysse », « Dogra Magra » et « Paradiso » la parfaisant à un tel degré qu’elles en viennent même à ajourner sa réalisation. Toute flèche tirée par un archer zen dépasse sa cible. « Ulysse » sera reconduit dans « Finnegans Wake » (1939) comme la nuit succède au jour, et « Paradiso » atteindra l’infini dans l’inachevé et posthume « Oppiano Licario » (1977), dont l’écriture hypertélique dût passer par l’expérience du décès de l’auteur, qui en est un des motifs de composition – à l’image de son héros éponyme, auteur de la « Somme, jamais infuse, des exceptions morphologiques », et dont les œuvres se poursuivent par-delà la mort. Ainsi, une nuit de 1976, José Lézama Lima fendit le rideau de velours rouge de la Nuit des Temps, mit à son service saint Michel Archange et le Robert le Diable en parlant dans le langage renversé de l’Eglise, fit le signe cabalistique de l’espérance, et traversa les Terres Interdites à la vitesse infinie de l’image. Avant de n’être lui-même plus que cendres mêlées au sable, il nous rapporta de l’au-delà ce livre qui fait de la Terre un Paradis, et de notre vie un de ses plus beaux rêves, pour toujours. « Sa vie avait eu la même force germinative que la mort et maintenant, dans la mort, il avait la même force germinative que la vie. »