Contribution à la munosophie

Paru en 2004

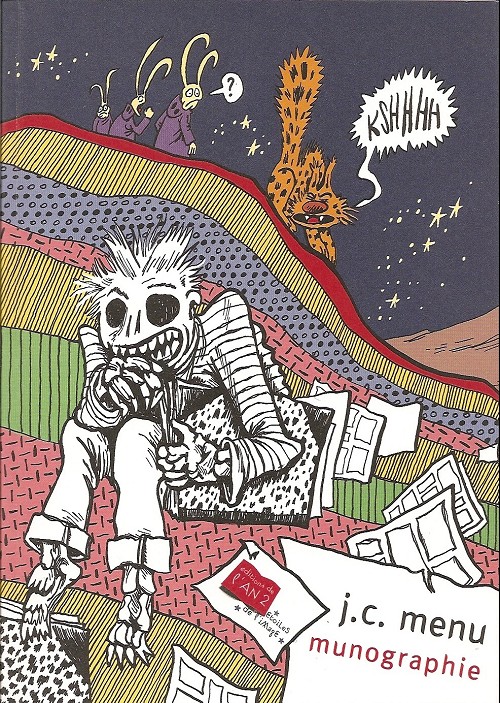

Contexte de parution : Munographie

Présentation :

Publication dans la cadre de la munographie des éditions de l'An 2 en 2004.

Sujet principal :

Cité(s) également :

Il faut imaginer un combat, non entre la lumière et les ténèbres, comme l’ont postulé les manichéens, mais entre deux lumières : celle du soleil et celle de la lune, d’où découlent une éthique et une esthétique distinctes. L’Underground, ou art du souterrain, serait alors plus authentiquement un Moonground, une terre de lune, où l’éclairage, connaissant une répartition différente de l’éclairage solaire, permet de mieux cerner la manière dont les formes singulières se disposent et se dispersent dans l’espace. La lune n’est pas l’absence de soleil, c’est une autre lumière, qui possède, elle aussi, une pleine puissance d’affirmation. Mais s’il y a un combat entre ces deux lumières, alors celui-ci implique, par contamination, l’alternance de deux vertus, celle du soleil et celle de la lune, l’une qui lisse, qui concilie, qui accorde, et l’autre qui strie, qui brise et créé les divergences irréductibles. S’il y a deux lumières, il faut imaginer, également, non une opposition entre la beauté et la laideur, mais l’alternance d’un désir solaire, univoque, clair, et d’une séduction lunaire, équivoque, énigmatique. Dans le Moonground s’entend la Mune, qui préside à la majeure partie des bandes dessinées de J.C.Menu, éclairant la planète de multiples récits, et lui donnant son sens particulier, son éclairage antagoniste, par de fréquents commentaires. La synthèse de ses enjeux, en l’absence d’une terminologie munaire antérieure adéquate qui la puisse supposer, et en raison de son caractère plus ésotérique que rationnel, nous la baptiserons – si vous le voulez bien – Munosophie.

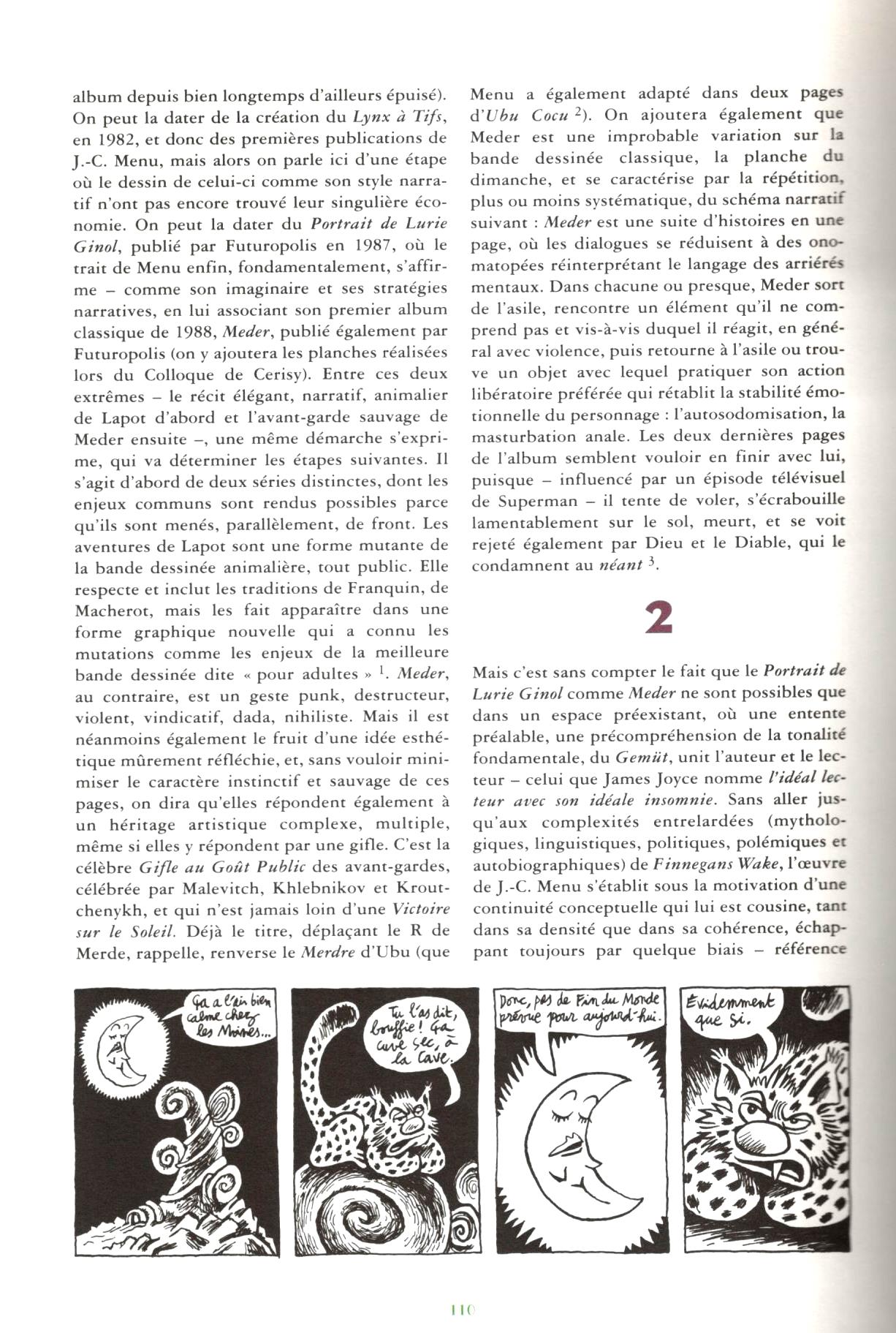

La première difficulté pour aborder synthétiquement l’œuvre de J.C.Menu, outre qu’elle est encore ouverte (et porter un jugement rétrospectif sur un ouvrage inachevé n’est pas seulement risqué mais carrément illusoire), est l’impossibilité d’en dater avec autorité le commencement, le premier opus du corpus. Elle peut très bien commencer avec la création du personnage de Lapot en août 1972 (J.C.Menu a alors huit ans), mais alors la majeure partie de celle-ci nous est inconnue et risque de l’être encore quelque temps (à peine quelques extraits – « 32 pages pour en résumer quelques milliers » – comme numéro zéro à l’ « Album du journal de Lapot » n°1 de 1985, album depuis bien longtemps d’ailleurs épuisé). On peut la dater de la création du « Lynx à Tifs » en 1982 et donc des premières publications de J.C.Menu, mais alors on parle ici d’une étape où le dessin de celui-ci comme son style narratif n’ont pas encore trouvé leur singulière économie. On peut la dater du « Portrait de Lurie Ginol » publié par Futuropolis en 1987 où le trait de J.C.Menu enfin, fondamentalement, s’affirme – comme son imaginaire et ses stratégies narratives, en lui associant son premier album classique de 1988, « Meder », publié également par Futuropolis (on y ajoutera les planches réalisées lors du Colloque de Cerisy). Entre ces deux extrêmes – le récit élégant, narratif, animalier de Lapot d’abord et l’avant-garde sauvage de Meder ensuite – une même démarche s’exprime, qui va engorger les étapes suivantes. Il s’agit d’abord de deux séries distinctes dont les enjeux communs sont rendus possibles parce qu’ils sont menés, parallèlement, de front. Les aventures de Lapot sont une forme mutante de la bande dessinée animalière, tout public. Elle respecte et inclut les traditions de Franquin, de Macherot, mais les fait apparaître dans une forme graphique nouvelle qui a connue les mutations comme les enjeux de la meilleure bande dessinée dite « pour adultes ». Ajoutons que la bande dessinée « pour adultes » n’a pas pour J.C.Menu les mêmes impératifs que pour les auteurs de la génération précédente : la transgression de tabous sexuels n’a pas grand sens (comme pour l’Underground américain, « Hara-Kiri » ou « L’Echo des Savanes » des années 70), celle-ci ayant déjà eu lieu ; il s’agit davantage de filtrer ce qui appartient en propre à une vérité de la bande dessinée (une comix aléthéia) débarrassée de toute opération mercantile, vulgaire, et des injonctions populistes de la « Bédé » pompier faite de cul, de comique balourd, de réalisme moche... Si « Lapot » est donc une reprise de la bande dessinée animalière traditionnelle, « Meder », au contraire, est un geste punk, destructeur, violent, vindicatif, dada, nihiliste. Mais il est néanmoins également le fruit d’une idée esthétique mûrement réfléchie, et, sans vouloir minimiser le caractère instinctif et sauvage de ces pages, on dira qu’elles répondent également à un héritage artistique complexe, multiple, même si elles y répondent par une gifle. Déjà le titre, déplaçant le R de Merde, rappelle, renverse le Merdre d’Ubu – que Menu a également adapté dans deux pages d’« Ubu Cocu » (Alfred Jarry est une préoccupation régulière de J.C.Menu puisqu'il est non seulement l'auteur d'Ubu, grand prédécesseur de Dada, du punk et donc de Meder, mais également celui du docteur Faustroll, inventeur de la ’pataphysique, science des solutions imaginaires, qui accorde symboliquement aux linéaments les propriétés des objets décrits par leur virtualité, et dont le célèbre collège est à l'initiative des exercices de contrainte dont se réclame l'OuBaPo. La mederologie comme la munosophie seraient également impensables sans l'existence de la ’pataphysique). On ajoutera également que Meder est une improbable variation sur la bande dessinée classique, la planche du dimanche, et se caractérise par la répétition, plus ou moins systématique, du schéma narratif suivant : « Meder » est une suite d’histoires en une page, où les dialogues se réduisent à des onomatopées ré-interprétant le langage des arriérés mentaux. Dans chacune ou presque, Meder sort de l’asile, rencontre un élément qu’il ne comprend pas et vis-à-vis duquel il réagit, en général avec violence, puis retourne à l’asile ou trouve un objet avec lequel pratiquer son action libératoire préférée qui rétablit la stabilité émotionnelle du personnage : l’auto-sodomisation, la masturbation anale. Les deux dernières pages de l’album semblent vouloir en finir avec lui, puisque - influencé par un épisode télévisuel de Superman - il tente de voler, s’écrabouille lamentablement sur le sol, meurt, et se voit rejeté également par Dieu et le Diable, qui le condamnent au néant (« Minimune comix » retrouve Meder après quinze ans d’absence, dans un épisode nommé « Meder d’éther », le héros évoluant depuis sa condamnation divino-diabolique toujours sur la frange entre le noir et le blanc, les limbes, et retrouvant - finalement, mystérieusement, de par sa propre volonté ou mémoire – puisque Dieu et le Diable ne s’en préoccupent plus – sa parole : Uèh).

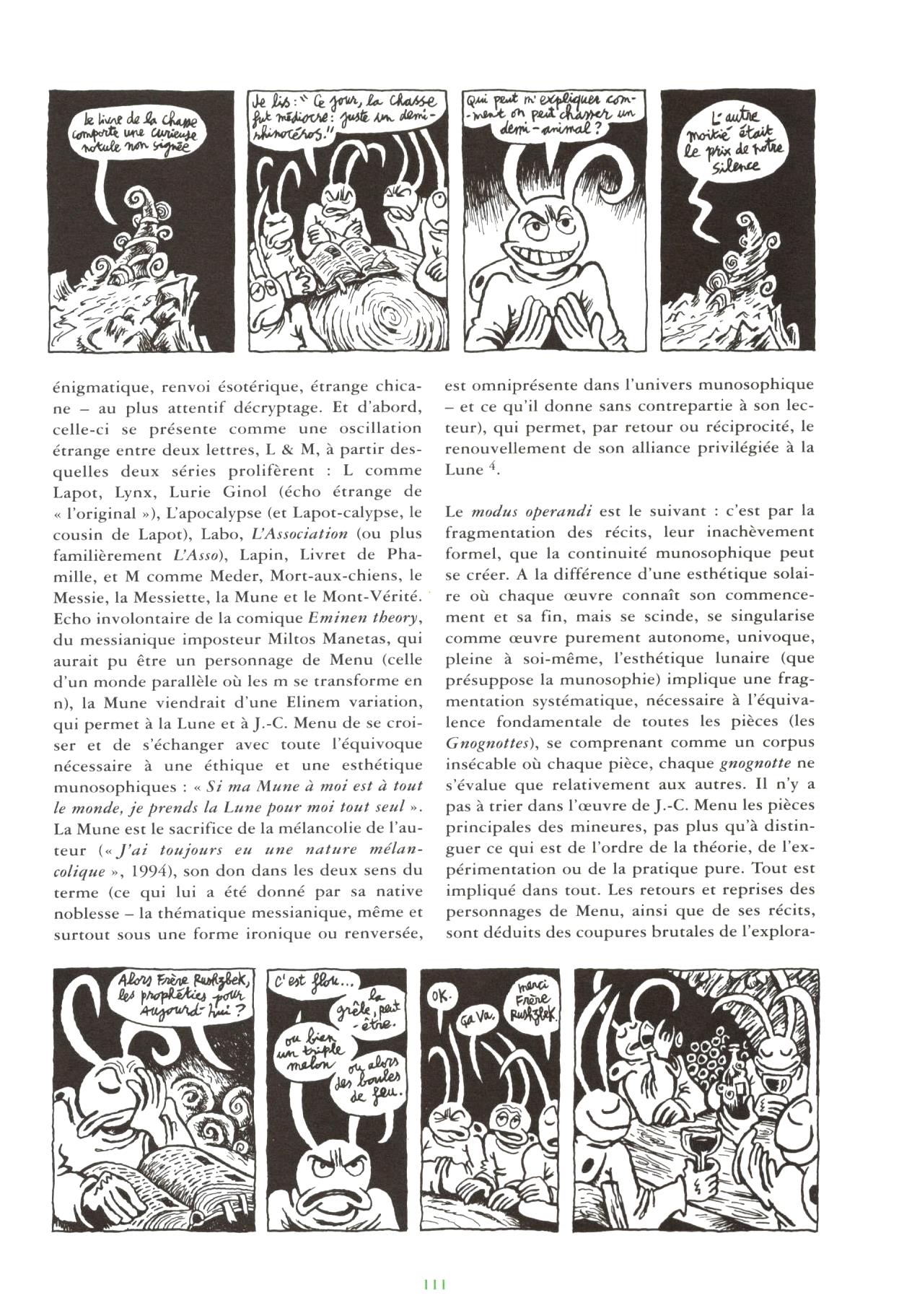

Mais c’est sans compter le fait que le « Portrait de Lurie Ginol » comme « Meder » ne sont possibles que dans un espace préexistant, où une entente préalable unit l’auteur et le lecteur – celui que James Joyce nomme l’idéal lecteur avec son idéale insomnie. Sans aller jusqu’aux complexités entrelardées (mythologiques, linguistiques, politiques, polémiques et autobiographiques) de « Finnegans Wake », l’œuvre de J.C.Menu s’établit sous la motivation d’une continuité conceptuelle qui lui est cousine, tant dans sa densité que dans sa cohérence, échappant toujours par quelque biais – référence énigmatique, renvoi ésotérique, étrange chicane – au plus attentif décryptage. Et d’abord celle-ci se présente comme une oscillation étrange entre deux lettres, L & M, à partir desquelles deux séries prolifèrent : L comme Lapot, Lynx, Lurie Ginol (écho étrange de « l’original »), L’apocalypse (et Lapot-calypse, le cousin de Lapot), Labo, L’association (ou plus familièrement L’asso), Lapin, Livret de Phamille, et M comme Meder, Mort-aux-chiens, le Messie, la Messiette, la Mune et le Mont-Vérité. Écho involontaire de la comique Eminen theory du messianique imposteur Miltos Manetas, qui aurait pu être un personnage de J.C.Menu (celle d’un monde parallèle où les m se transforme en n), la Mune viendrait d’une Elinem variation, qui permet à la Lune et à J.C.Menu de se croiser et de s’échanger avec toute l’équivoque nécessaire à une éthique et une esthétique munosophique : « Si ma Mune à moi est à tout le monde, je prends la Lune pour moi tout seul. » La Mune est le sacrifice de la mélancolie de l’auteur (« J’ai toujours eu une nature mélancolique » cf. « 1994 »), son don dans les deux sens du terme (ce qui lui a été donné par sa native noblesse – la thématique messianique, même et surtout sous une forme ironique ou renversée, est omniprésente dans l’univers munosophique – et ce qu’il donne sans contrepartie à son lecteur), qui permet, par retour ou réciprocité, le renouvellement de son alliance privilégiée à la Lune. La Mune rappelle d’ailleurs – par son caractère irascible de dominatrice – les muses des Fidèles d’Amour, notamment la Dame Primavera de Guido Cavalcanti ou la Béatrice de Dante, qui l’accueille à la sortie du Purgatoire par une flopée de reproches bien sentis. La Mune raille tous les personnages de J.C.Menu, et son auteur le premier, qu’elle juge toujours trop peu productif et trop renfermé sur lui-même (« C’est pas à ce rythme là qu’on aura une page - tu crois que t’as l’éternité devant toi peut-être - qu’est-ce que t’attends pour te casser »). Le choix de la Mune comme muse implique d’ailleurs également un rapport duel à celle-ci, qui n’est pas – ce serait le propre de l’esthétique apollinienne ou solaire – une déesse de réconciliation, d’équilibre, mais une figure séductrice et antagoniste, créatrice de distances et de dissonances. Les bandes dessinées de J.C.Menu ne naissent que d’un combat contre ses propres limites en vue de l’établissement passionnel d’une forme, et semble toujours le fruit d’une violente contrainte vis-à-vis de celle-ci. « Ca te rend toujours malheureux de dessiner » dit un personnage au narrateur dans « Cerisy » (« Livret de Phamille », 1995). Et le narrateur, lui-même, dans « Minimune comix », tout simplement : « superdur ».

Il n’y a pas à trier dans l’œuvre de J.C.Menu les pièces principales des mineures, pas plus qu’à distinguer ce qui est de l’ordre de la théorie, de l’expérimentation ou de la pratique pure. Tout est impliqué dans tout. À la différence d’une esthétique solaire où chaque œuvre connaît son commencement et sa fin, mais se scinde, se singularise comme œuvre purement autonome, univoque, pleine à soi-même, l’esthétique lunaire (que présuppose la munosophie) implique une fragmentation systématique, nécessaire à l’équivalence fondamentale de toutes les pièces (les gnognottes), se comprenant comme un corpus insécable où chaque pièce, chaque gnognotte ne s’évalue que relativement aux autres. Les retours et reprises des personnages de J.C.Menu, ainsi que de ses récits, sont déduits des coupures brutales de l’exploration de chacun. Ces coupures permettent leur coexistence virtuelle permanente, comme un courant de bande dessinée infini, dans lequel J.C.Menu va prélever des éléments et les actualiser temporairement. Il faut imaginer Lapot, Meder, Gilbert St. Sylvestre, Pelaga et Plumaga Plupürrh, le Grand Gräzzh, la Mune, Momok, Vert Thépamur, le Mont-Vérité existant virtuellement mais réellement dans le temps, continuellement et indépendamment de leurs actualisations successives. Cette méthode rappelle la continuité conceptuelle de Frank Zappa, qui suppose également la coexistence virtuelle de tous ses thèmes, morceaux, riffs, personnages et blagues obscures – disponibles et pouvant à tout moment intervenir dans l’exécution présente d’une pièce de musique pop. Cette continuité conceptuelle entraîne nécessairement une discontinuité formelle, une fragmentation de chaque énoncé artistique. Elle leur suppose également une pure positivité, les entraîne dans une possibilité de retour infini. Ainsi, un morceau d’histoire contient virtuellement toute l’histoire elle-même, ce qui permet à J.C.Menu de dire de la planche « Lapot à Lanas » du 2 Avril 1988 où semble commencer une nouvelle aventure de Lapot (« Gnognottes » p.75) : « Je crois que c’est ma planche préférée. » Les « Gnognottes », par l’abondance de récits inachevés, de propositions d’histoires (« Il y a là-dedans 15 ou 20 projets de livres qui ne se sont pas faits pour X raisons, et never mind the bollocks, à l’arrivée je trouve que ces gnognottes me ressemblent mieux »), retrouvent étrangement également l’énergie des « Préparatifs de Noces à la Campagne », recueil posthume de fragments de récits de Kafka, où parfois un paragraphe suffit à synthétiser les enjeux de tout un roman, et récupère par la vitesse de l’énoncé et le choc poétique de sa lecture l’ampleur de l’œuvre possible qu’il présuppose. Il n’est alors plus nécessaire d’en retranscrire tout le parcours, un fragment suffit – par l’opération poétique d’arrachement à cette coexistence virtuelle qui le permet – à en exprimer toute la saveur. Un fragment suffit à exprimer un monde, il est une densification actualisée et coupée, un morceau saisi et cuit de ce monde.

Il faut ajouter que cette continuité entre les fragments de J.C.Menu n’est pas non plus virtuellement univoque. Mystérieusement, par exemple, Lapot suit deux discontinuités différentes, comme s’il évoluait dans deux espace-temps qui vont en se différenciant davantage : le Lapot flic de Lapoville, qui devient, à mesure de ses retours, plus effrayant, bourgeois, beauf, antipathique et pathétique, et le Lapot spatial qui est soumis aux hallucinations et visions fantastiques. Le Lapot de Lapoville subit les effets déplaisants du temps dès « Le Portrait de Lurie Ginol » (« Ah, fallait pas être flic ! ») où le héros vraiment sympathique, celui auquel le lecteur peut s’identifier, est le personnage secondaire des récits précédents, GP, qui est peintre. Puis il revient dans le « Lapot » inédit de mars 1988 (« Notre héros qui, comme chacun sait, est un sale keuf pourri »), dans la planche de « Lapot à Lanas » citée plus haut, dans « Les Vacances de GP », et enfin dans « Lapérot » (« Minimune Comix », mars 2003) où la distance qui le sépare de son créateur semble être devenu, avec le temps, irrémédiable et créé chez ce dernier une immense tristesse. Tandis que le Lapot dans l’espace, inauguré dans « Lapot et la Planète Verte » (« Le Journal de Lapot » numéros 7 et 8, 1985) revient dans « Comix 2 Jours Comix 2 Nuits » (mars 1989) sous une forme progressivement de plus en plus hallucinatoire (« Lapot et l’Orange Mauve »), enfin dans ce comix envoyé comme carte de vœux « Nineteeninety Comix » (décembre 1989) où il ne réapparaît que sous la forme d’un résumé n’ouvrant sur aucun épisode. Il devient alors impossible de situer ces deux temps dans une continuité narrative ; le fait est que Lapot, maintenant en pleine paramorphose, vit parallèlement deux vies distinctes, qui sont rendues possibles par la coexistence virtuelle de toutes les séries et leur actualisation par fragments seuls : gnognottes.

Cette coexistence virtuelle de tous les personnages de J.C.Menu est rendu encore plus complexe et cependant plus nécessaire encore par « Livret de Phamille » qui est une tentative de journal intime en bande dessinée, courant que « L’Association » a énormément encouragé dans les années 90. Au sein des récits autobiographiques de J.C.Menu, le narrateur, d’abord plein, entier (« Helsingissa Oleskelu » et « Saint-Vaast-la-Hougue »), progressivement se dédouble (Cerisy), puis se fragmente et se dissout en de multiples couches ou strates – temporelles, stylistiques – dans « 1994 » où de très nombreux types de narration (hallucination, récit narratif classique, réminiscence, page de croquis) s’épousent mystérieusement par le biais d’une réflexion tressée autour de la superstition et de la mélancolie, l’annonce d’un futur terrible se réinscrivant dans un passé toujours plus stellaire, mystérieux, lointain, porteur d’annonces effrayantes, de possibilités sans cesse repoussées et sans cesse réitérées de catastrophes cosmiques : « La date de la fin du monde, voilà essentiellement ce qui me préoccupait. » La bande dessinée a alors valeur d’épreuve, d’exorcisme. Les superstitions ne veulent jamais ne rien dire. L’eschatophobie est une réponse impropre à la nature singulière, glissante, fuyante, de la superstition. Mais ce que les superstitions veulent dire n’est pas nécessairement de l’ordre du monde réel, objectif ; elles sont plus souvent un indice piquant d’imaginaire pur, une invitation dans les labyrinthes de la psyché – que J.C.Menu représente sous la forme d’une myrapide fissuré. Une pyramide munaire. Mais c’est dans « Le Livre du Mont-Vérité » que les superstitions et l’eschatologie prendront le sens qui leur était, secrètement, depuis le départ, concédé : celui des craques.

« Le Livre du Mont-Vérité » est à ce jour l’ouvrage où toutes les caractéristiques du style de J.C.Menu ainsi que ses propositions fondamentales se récapitulent. Il y a d’abord la planète quasi-désertique où se joue l’action des histoires du Mont-Vérité, aux multiples cratères et aux figures hallucinatoires, « paléontophiliques ». Celle-ci est analogue, si ce n’est équivalente, aux planètes de la « Dinozor Apokalips », et du « Clair de la Mune ». Cette planète qui semble un élément récurrent de l’univers de J.C.Menu fait concorder à la fois le commencement, toujours remis en jeu (par les figures paléontologiques) et la fin, toujours annoncée et repoussée (par les prophéties, télé-éctoplasmes ou craques). Ce lieu de concordance entre origine et fin semble d’ailleurs l’actualisation du nom même de « Dinozor Apokalips » (et ce sont les Dinosaures qui l’arpentent sous la forme de taxis et y font voyager les personnages). L’apocalypse, même s’il s’agit étymologiquement, en grec, de révélation, est devenu par l’usage, équivalent à l’idée d’une fin du monde. Très présente chez J.C.Menu, l’apocalypse donne le nom (Lapot-Calypse) du néfaste roi de Lapoville, malheureusement célèbre pour sa connerie. Elle a également failli devenir le titre de « Labo » – étape intermédiaire entre la revue « Le Lynx » et « L’Association ». Finalement, elle se retrouve au cœur de la problématique eschatophilique du Mont-Vérité (puisque la nécessité d’un lieu pour la vérité est inscrite dans la logique même de la révélation – saint Jean himself doit ses visions hallucinatoires à sa présence sur l’île de Patmos) où les moines s’effraient hystériquement d’absconses prophéties entre deux festivités. La superstition, que J.C.Menu explore déjà dans « 1994 » en l’associant à la mélancolie, devient le nerf de leur expérience. « Réservoir de toutes les vérités » selon Baudelaire, la superstition serait la mystique du monde lunaire, a fortiori munosophique : un monde de signes équivoques, de mauvais pressentiments et d’apparitions absurdes, qui se réalisent toujours mais toujours autrement qu’ils ont été annoncés. Artistiquement, elle est cautionnée par la méthode analogique, et la prédominance du mystère dont la sphinge (présence para-égyptophilique) incarne la réalité éternelle.

Cette planète, dominée par la Mune, où il fait toujours nuit, rappelle la grande nuit des esquimaux, comme elle implique déjà son corollaire : l’existence d’une singularité de groupe contre la différenciation individuelle. L’univers de J.C.Menu, munosophique, paléontophilique, para-égyptophilique, eschatophilique, est surtout profondément primitif, et, comme le monde primitif, il témoigne d’une culture immense, immensément filtrée. Au-delà de la multiplicité des approches narratives de J.C.Menu comme de ses enjeux quant à la bande dessinée (où on peut lire un legs immense et détourné allant de Tillieux à F’murrr) ainsi que de son rapport à la littérature (de Artaud à Lovecraft) comme de la pop music (et, en particulier, les Residents, mais J.C.Menu connaît un nombre absolument incommensurable de groupes dont les références et renvois abondent au cours de ses planches), c’est à sa manière de reprendre ce legs en l’incarnant, simultanément à une opération critique sur les limites mêmes du médium (dans « Moins d’un quart de seconde pour vivre » par exemple) que l’on peut voir la façon dont il a fait des bandes dessinées qui ont inspiré sa démarche des esprits qu’il peut invoquer, reprendre et faire bifurquer, bien plus que des modèles autoritaires dont il s’inspirerait dans le but de les égaler ou de les dépasser. Et c’est à cette caractéristique positive qu’on reconnaît la saveur de l’esprit primitif, capable de diviniser tout ce qu’il touche, comme d’en faire un usage différencié et pertinent, thérapeutique, magique, coextensif à la plus grande liberté comme à la séduction du destin.

Au fond, les reprises de Franquin et d’Herriman dans « Gnognottes » – par exemple – peuvent être comprises comme des exorcismes. Et, dans le « Mont-Vérité », l’incarnation comme personnage à part entière du Bibendum Michelin dans le récit doit être rapprochée des cérémonies filmées par Jean Rouch dans « Les Maîtres-Fous » où la secte des Haouka célèbre dans un rituel de transe les dieux nouveaux que sont le gouverneur blanc, le général, le conducteur de locomotive ou la locomotive elle-même. Dans « 1994 », deviennent également des divinités locales, singulières, une Barbamama, un Gibi, Don Bosco et un Don Lapo qui connaît le lieu des brèches dépressives et biles du narrateur : la Myrapide, lieu magique, para-égyptophilique de l’imaginaire munosophique et super-cerveau dont la fissure provient d’une faille mélancolique qui produit le jet ininterrompu de bile qui excède le récit de toutes parts.

La présence dominatrice et énigmatique de la Mune sur cette planète est redoublée par celle de la sphinge, déplacement progressif (du lynx au sphinx, du sphinx à la sphinge) du point de départ éditorial de J.C.Menu qui indique la prédominance du mystère. La sphinge est appelée par une chanson des Talking Heads, « Animals » : « They’re never there when you need them », rappelant que son caractère est analogue à celui de la Mune : irascible, critique, dominatrice et augurale, elle est son incarnation terrestre. Le premier épisode réemploie également le nom de Gräzzh qui se présentait comme la divinité lovecraftienne du Lynx (il désigne ici avec force ambiguïté la Messiette), et lui adjoint son contre-dieu : l’Antégräzzh, qui prend la figure de l’égo-archéologue. L’homme qui quête minutieusement toutes les traces de son passé est très logiquement l’antithèse de la femme miraculeuse qui porte l’avenir, mais on ne sait, au départ, à vrai dire, lequel des deux les sept moines redoutent le plus.

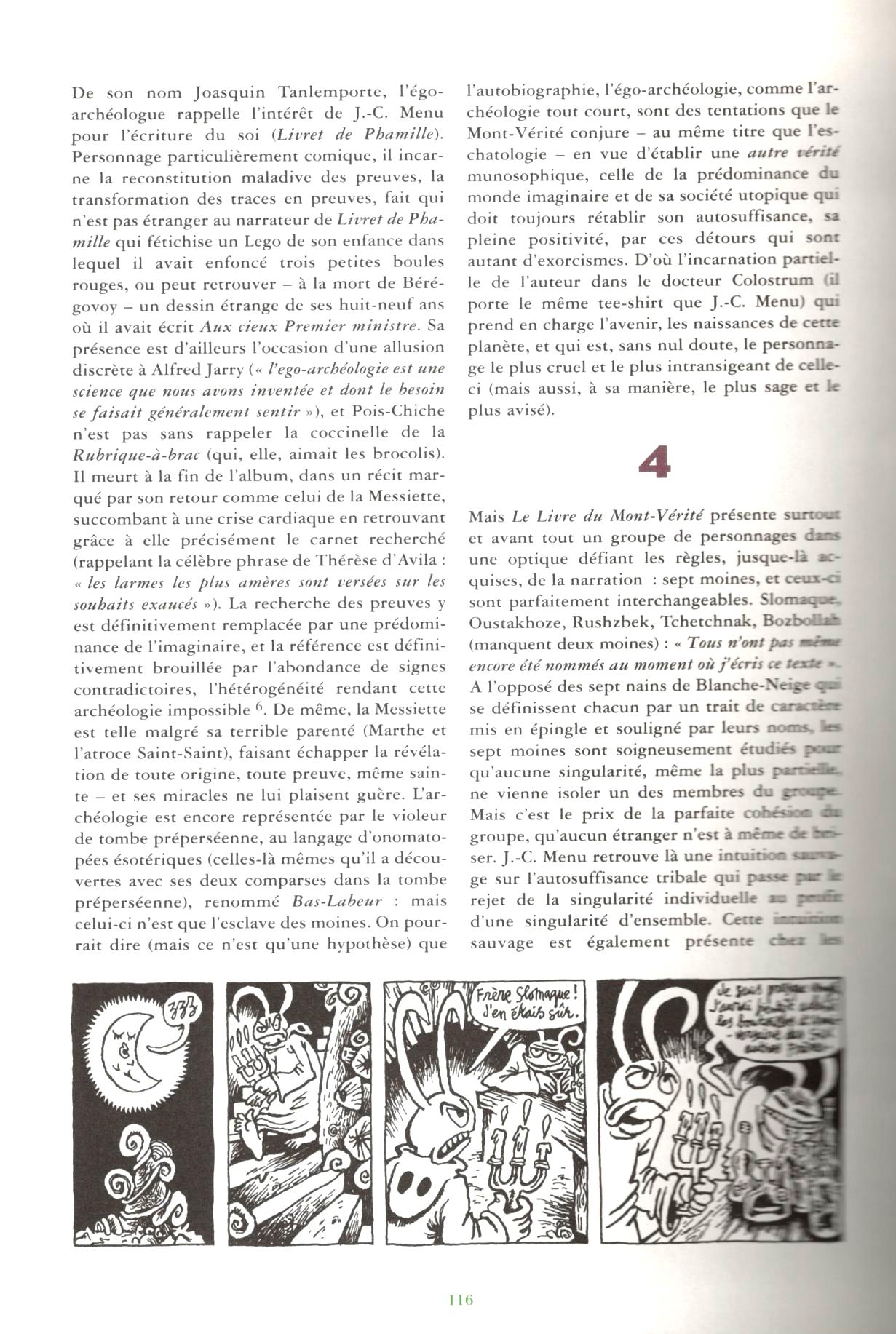

De son nom Joasquin Talemporte, l’égo-archéologue, rappelle l’intérêt de J.C.Menu pour l’écriture du soi (« Livret de Phamille »). Personnage particulièrement comique, il incarne la reconstitution maladive des preuves, la transformation des traces en preuves, fait qui n’est pas étranger au narrateur de « Livret de Phamille » qui fétichise un lego de son enfance dans lequel il avait enfoncé trois petites boules rouges ou peut retrouver – à la mort de Bérégovoy – un dessin étrange de ses huit-neuf ans où il avait écrit « Aux cieux premier ministre ». Sa présence est d’ailleurs l’occasion d’une allusion discrète à Alfred Jarry (« l’ego-archéologie est une science que nous avons inventée et dont le besoin se faisait généralement sentir »), et Pois-Chiche n’est pas sans rappeler la coccinelle de « Rubrique-à-Brac » (qui, elle, aimait les brocolis). Il meurt à la fin de l’album, dans un récit marqué par son retour comme celui de la Messiette, succombant à une crise cardiaque en retrouvant grâce à elle précisément le carnet recherché (rappelant la célèbre phrase de Thérèse d’Avila : « Les larmes les plus amères sont versées sur les souhaits exaucés »). La recherche des preuves y est définitivement remplacée par une prédominance de l’imaginaire, et la référence est définitivement brouillée par l’abondance de signes contradictoires, l’hétérogénéité rendant cette archéologie impossible. De même, la Messiette est telle malgré sa terrible parenté (Marthe et l’atroce Saint-Saint), faisant échapper la révélation de toute origine, toute preuve, même sainte - et ses miracles ne lui plaisent guère. L’archéologie est encore représentée par le violeur de tombe préperséenne, au langage d’onomatopées ésotériques (celles-là même qu’il a découvert avec ses deux comparses dans la tombe préperséenne), renommé Bas-Labeur : mais celui-ci n’est que l’esclave des moines. On pourrait dire (mais ce n’est qu’une hypothèse) que l’autobiographie, l’égo-archéologie, comme l’archéologie tout court, sont des tentations que le Mont-Vérité conjure - au même titre que l’eschatologie, - en vue d’établir une autre vérité munosophique, celle de la prédominance du monde imaginaire et de sa société utopique qui doit toujours rétablir son auto-suffisance, sa pleine positivité, par ces détours qui sont autant d’exorcismes. D’où l’incarnation partielle de l’auteur dans le docteur Colostrum (il porte le même tee-shirt que J.C.Menu et son nom évoque le liquide qui sort des seins des mères lors des premières tétées) qui prend en charge l’avenir, les naissances de cette planète, et qui est, sans nul doute, le personnage le plus cruel et le plus intransigeant de celle-ci (mais aussi, à sa manière, le plus sage et le plus avisé).

Mais « Le Livre du Mont-Vérité » présente surtout et avant tout un groupe de personnages dans une optique défiant les règles jusque là acquises de la narration : sept moines, et ceux-ci sont parfaitement interchangeables. Slomaque, Oustakhoze, Rushzbek, Tchetchnak, Bozbollah (manque deux moines) : tous n’ont pas même encore été nommés au moment où j’écris ce texte. A l’opposé des sept nains de Blanche Neige qui se définissent chacun par un trait de caractère mis en épingle et souligné par leurs noms, les sept moines sont soigneusement étudiés pour qu’aucune singularité, même la plus partielle, ne vienne isoler un des membres du groupe. Mais c’est le prix de la parfaite cohésion du groupe, qu’aucun étranger n’est à même de briser. J.C.Menu retrouve là une intuition sauvage sur l’autosuffisance tribale qui passe par le rejet de la singularité individuelle au profit d’une singularité d’ensemble. Cette intuition sauvage est également présente chez les Residents et leurs masques et costumes similaires, que vint briser l’arrivée d’une tête de mort en 1986, annonçant un dérapage léger mais continu jusqu’à nos jours vers une moins grande singularité musicale. Le point extrême de la fragilité de cette auto-suffisance sociétaire, c’est que la mort d’un seul de ses membres entraîne nécessairement la disparition du monastère dans son intégralité, comme nous l’apprend la sphynge dans « Krach au Mont-Vérité ». Ce sont, telle la langue eskimo, des agglutinés ontologiques, même si leurs noms rappelleraient plutôt des habitants originaires des pays de l’est ou arabes. Les slovaques, les ouzbèques, les tchétchènes, les russkoffs, Rushdie, Slobodan Milosevic, le Hezbollah s’entendent dans les noms Slomaque, Oustakhoze, Rushzbek, Tchetchnak et Bozbollah. Et ils sont une des plus originales images du bonheur présentées entre la fin du siècle dernier et le début de celui-ci.

Toute œuvre d’art est traduisible (comme on traduit une langue étrangère) en termes éthiques. « Le Livre du Mont-Vérité » est, à cet égard, particulièrement riche. Et c’est significatif que ce soit à travers un renouvellement de la figure des cénobites, destitués de leur enracinement chrétien, épuisant les multiples figures illusoires et terrifiantes dans la joie la plus communicative, que J.C.Menu nous fournit quelque matière appropriée à cet endroit. Spinoza, déjà – le moins judéo-chrétien des philosophes classiques et le plus gris et invisible d’entre eux – avait renouvelé le style de l’ascète, le genre du saint, en lui ôtant toute espèce d’esprit de ressentiment ou de peur névrotique, et en en faisant au contraire une manière d’épanouissement sensuel, un rapport direct aux puissances de la vie : une béatitude. Spinoza méprisait littéralement les prophètes, dont il jugeait l’entendement faible ; mais les moines du Mont-Vérité vont plus loin que lui (Spinoza reste encore trop solaire, trop univoque dans son désir, finalement, et la munosophie passe au contraire par une familiarité sans réserve aux mondes énigmatiques et à ce qui peut nous attacher à eux) : ils éprouvent chacune des craques prophétiques dans leur équivoque essentielle pour construire progressivement leur commune consistance. Les moines du Mont-Vérité sont une sorte de septet spinoziste paradoxal ou spinoziste-munaire : vivant dans l’éthique, ils s’épanouissent dans la création de rapports adéquats au sein des signes équivoques. Ils prennent souvent peur, mais leur peur est une sorte de danse. Leur stricte antithèse est le pauvre oiseau d’« Omelette » qui multiplie les mauvais rapports entre son corps et l’espace. Autant le personnage d’« Omelette » insiste jusqu’à l’horreur pour réaliser un souhait qui lui est défavorable (rappelant lui aussi la phrase de Thérèse d’Avila citée plus haut), autant les moines du Mont-Vérité glissent, avec un mélange étrange de rigueur protocolaire et de folie intégrale, sur les moments de leur vie. Ces hommes, aimant profondément ce qu’il font et qui ne recherchant rien d’autre dans leur vie que ce qu’ils sont en mesure d’effectuer par eux-mêmes, sont les plus heureux des hommes.