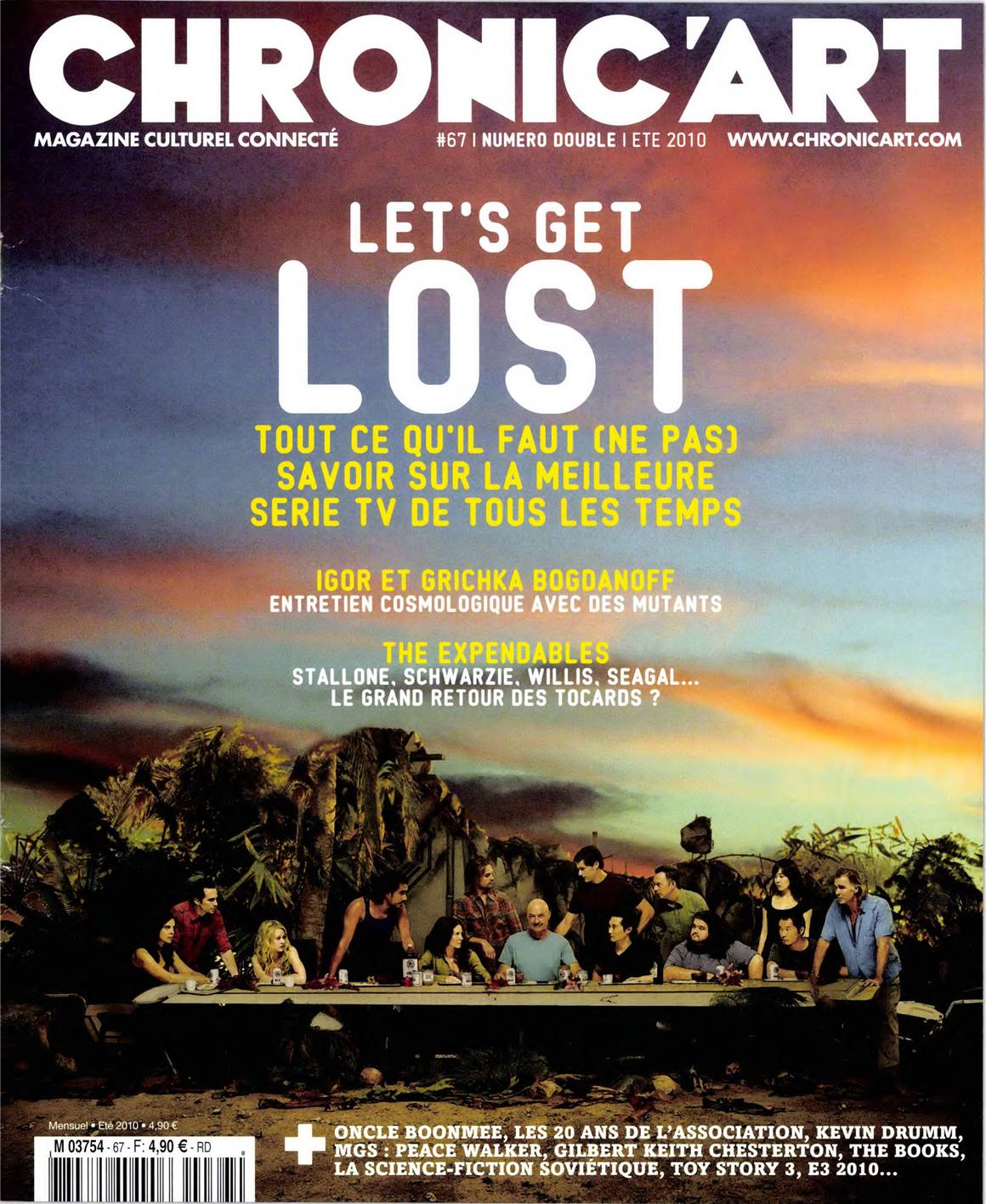

Paru en 2010

Contexte de parution : Chronic'Art

Présentation :

Publication dans le numéro 67 de Chronic'Art de l'été 2010.

Sujet principal :

Cité(s) également :

La série Lost ne s’est pas terminée le 28 mai 2010 avec l’épisode de deux heures nommé The End. En réalité, cette année n’a été que la saison de transition, écrite par les personnages, entre les derniers épisodes tissés par son auteur (Jacob, « gardien de l’île » dont la tapisserie couvre les saisons 1 à 5) et celle réalisée par ses spectateurs. Le temps de regarder le chef d’œuvre de Carlton Cuse et Damon Lindelof est achevé, le temps d’en vivre les conséquences commence.

Le Roi du Monde

En 1927, René Guénon publie Le Roi du Monde. L’ouvrage synthétise l’ensemble des données traditionnelles concernant la notion d’un centre où serait conservé la connaissance universelle d’origine non-humaine (sanskrit : apurusheya). Le centre dont il s’agit est le point fixe autour duquel s’effectue la rotation du monde. Celui-ci est représenté comme une île, immuable au milieu de l’agitation des flots, située hors de l’atteinte des cataclysmes qui bouleversent le monde humain à la fin des Manvantara, cycles cosmiques représentés par le chapelet shivaïte de 108 grains. Au cœur de cette île réside le Roi du Monde (Manu). Le Roi du Monde est « celui qui fait tourner la roue » (Chakravartî). Il a bu le Soma, élixir qui étend sa durée sur Terre le long du Manvantara dont il garantit la dimension spirituelle. Législateur primordial, il incarne l’Intelligence cosmique qui réfléchit la Lumière spirituelle pure – image de la connaissance non-humaine – et formule la Loi du cycle présent (Dharma).

Cette notion est présente dans de nombreuses traditions, et, en Islam iranien, elle forme la base du roman initiatique qu’Attâr écrit en 1177, Le Langage des Oiseaux (persan : Mantiq al-Tayr). Le Langage des Oiseaux raconte l’histoire d’un pays plongé dans l’injustice et le chaos. Des oiseaux s’y réunissent et décident de partir à la recherche de leur Roi. C’est le Simorg, et il réside dans la Montagne de Qâf, elle-même située sur une île inaccessible à l’humanité ordinaire. Le chemin pour l’atteindre est inconnu, et, jusqu’alors, nul oiseau n’a eu assez de constance pour le trouver, quoique des milliers en aient régulièrement exprimé le désir. Beaucoup d’oiseaux périssent le long de leur périple sur l’île. Ébahis, sans plumes ni ailes, fatigués et abattus, le cœur brisé et l’âme affaissée, trente seulement mettent le pied sur la Montagne de Qâf. Enfin, ils peuvent contempler la face du Simorg et tombent dans la stupéfaction : ils constatent qu’ils sont eux-mêmes le Simorg et que le Simorg est chacun d’entre eux. « Le soleil de ma majesté, explique le Simorg, est un miroir ; celui qui vient s’y voit dedans, il y voit son âme et son corps, il s’y voit tout entier. Quoique vous soyez extrêmement changés, vous vous voyez vous-mêmes comme vous étiez auparavant. »

Une île séparée du reste du monde, au centre de laquelle résident la lumière de la connaissance non-humaine et la roue du Temps, un gardien ayant bu un élixir lui permettant de vivre la durée d’un cycle complet, un univers plongé dans l’injustice et le chaos, la nécessité de se dépasser soi-même pour atteindre le centre du monde, un chiffre particulièrement important d’appelés pour un nombre limité d’élus, enfin le Roi du Monde comme miroir de celui qui le recherche avec ardeur : tous ces éléments traditionnels se retrouvent réfractés, jusqu’à la folie, dans le mythe qui préside à la fiction de Lost.

Son nom est Jacob

Vous devrez être très patient. Lost met longtemps à raconter le commencement de son histoire. C’est dans son antépénultième épisode, Across the sea, que nous découvrons Claudia, une jeune romaine échouant sur l’île aux environs du premier siècle de notre ère. Elle est enceinte, et une vague la sépare du reste de son équipage. Elle est alors recueillie par une autre femme, plus âgée, hiératique et énigmatique, d’origine inconnue, qui l’aide à accoucher. Un premier enfant naît, que l’autochtone lange dans une serviette blanche alors que la romaine déclare : « Son nom est Jacob. » Mais Claudia n’en a pas fini. Elle donne naissance à un second enfant. Elle n’a pas pensé à un nom pour celui-ci ; l’autre femme le lange dans une serviette noire, alors que la jeune mère demande à le voir. À cet instant, la femme qui a recueillie Claudia s’approche d’elle, s’excuse avec un tremblement dans la voix, et la tue à coups de pierre.

Les deux jumeaux sont éduqués par cette femme qu’ils nomment « Mère ». Un matin, l’enfant sans nom découvre un jeu de backgammon sur la plage. Il regarde la mer, émerveillé, espérant y voir le signe d’une vie étrangère. Mais Mère lui apprend que c’est elle qui a déposé le jeu, et qu’il n’existe personne d’autre qu’eux sur la Terre. Un peu plus tard, lorsque les enfants découvrent la présence de romains dans une partie excentrée de l’île, Mère leur défend de se préoccuper des autres hommes : « Ils se battent, ils détruisent, ils corrompent. » Le rôle de Mère et de ses deux enfants est de protéger une lumière, tapie au fond d’un ruisseau. Cette lumière est la source de tout ce qui est : elle produit « naissance, mort et renaissance ». Une petite partie de cette lumière est présente dans chacun d’entre eux, mais les hommes, appâtés par sa puissance, en veulent toujours davantage. S’ils ne peuvent l’obtenir, ils essaient malgré tout de s’en emparer, et leur action n’en est que plus catastrophique.

Le frère sans nom a une vision de sa mère biologique, Claudia, qui lui révèle le mensonge de Mère et l’enjoint à rejoindre son peuple, puis de retourner chez lui, sur le continent. Il se confronte à Mère et tente vainement de convaincre Jacob de le suivre. Désormais, Jacob endossera le rôle symbolique du « gardien de l’île » (Mère lui fait boire l’élixir qui étendra sa vie jusqu’à la fin du cycle que compose le récit) et son frère désirera trouver un moyen de partir pour retourner chez lui. Chacun choisit son camp : la réalité, et ses déceptions (une des premières choses que l’Homme Sans Nom dit à Jacob, après trente ans de vie auprès des romains, est : « Mère est folle, mais là-dessus elle a raison : les hommes sont mauvais. Ils sont envieux, manipulateurs, indignes de confiance et égoïstes. »), ou le mythe et son ascèse violente et inhumaine (pour empêcher son enfant de rejoindre le continent, Mère exécute la première extermination de l’histoire de l’île en détruisant la totalité du village romain).

C’était il y a très, très longtemps.

Deux joueurs, deux côtés.

C’est le plus ancien instant conté dans Lost : le meurtre de la mère « réelle » par une mère « fictionnelle ». Et ce premier meurtre implique le partage entre une vision naturaliste, mais ténébreuse (enchaînement de générations et de corruptions) et une vision lumineuse, mais qui n’est pas exempt de tromperies, de mascarades, d’illusions. Ces deux visions sont symbolisées, en amont, par les deux couleurs du backgammon avec lequel Locke joue dans le pilote de la série, et auquel il attribue une dimension gnostique, dualiste, manichéenne : « Le backgammon est le plus ancien jeu du monde. Des archéologues en ont retrouvé des tablettes quand ils excavèrent des ruines en Mésopotamie. Un jeu vieux de cinq mille ans, plus ancien encore que le Christ ! Deux joueurs ; deux côtés : L’un est Lumière, l’autre, Ténèbres. » Le conflit principal de Lost n’est ni celui entre la science et la Foi (comme les scénaristes l’ont longtemps prétendu), ni celui entre le bien et le mal (comme le début de la dernière saison nous le suggérait). La polarité centrale de Lost est celle de la confiance et la tromperie – comme corollaire du conflit entre la fiction (et ses règles) et le monde réel (et son anomie). Et lorsque la série s’achèvera, on ne nous dira pas clairement si, oui ou non, la protection de l’île nécessitait la sélection de tous ceux qui y ont débarqués : ces 108 personnages, inscrits dans la caverne de Jacob et sur la roue de son phare, et qui, à part une petite douzaine, y sont morts de mort violente.

Tout ce qu’on saura, c’est que le personnage avec lequel le spectateur s’éveille à Lost (par l’image de son œil s’ouvrant au milieu d’un pan de jungle protégé par des bambous), à savoir Jack Shepard, partant d’un point de vue réaliste et même scientiste – analogue aux « Ténèbres » typifiées par l’Homme sans nom – finira par se sacrifier volontairement pour l’île, comme Jacob et comme celui contre lequel il aura inlassablement combattu pendant quatre saisons avant de se soumettre à son point de vue : le mystique John Locke. Jack est un personnage de transition : héros hollywoodien quadragénaire détruit, il s’inscrit entre le mythe (partagé par Jacob et Locke), et la réalité du spectateur (typifiée par Hurley). Locke mort en cours de cinquième saison, Jack doit reprendre son flambeau. À la fin de la série, coïncidant avec la mort de Jack (qui clôt alors son œil dans le lieu même où il l’avait ouvert), le spectateur est laissé avec, pour lui, la nécessité de prendre à son tour une décision quant aux implications ultimes du récit : croire à une dimension mythique de l’existence ou à un pur réalisme désenchanté ; être – à l’instar de Hurley – « gardien de l’île », ou quitter la série, déçu et énervé, persuadé que, pendant tout ce temps, on s’est fichu de lui. La déception qu’aura éprouvé une moitié des fans à la vision du dernier épisode est cohérente quand au saut dans la foi (« leap of faith ») que représente Lost et sépare délibérément ses spectateurs entre « recrues » de l’Homme Sans Nom et « candidats » de Jacob.

Ce saut dans la foi est déjà métaphorisé au commencement de la seconde saison de la série, dans l’épisode nommé Orientation. C’est le bouton de la station Dharma Le Cygne sur lequel les personnages doivent taper les « nombres » (4, 8, 15, 16, 23, 42) et appuyer toutes les 108 minutes pour prévenir d’une catastrophe, et au sujet duquel Jack et Locke ont un mémorable débat se soldant sur l’acceptation finale de Jack. On ne saura jamais les conséquences réelles d’un arrêt de cette pratique, puisque cet arrêt, pourtant réalisé dans le dernier épisode de cette même saison, y est immédiatement compensé par la destruction de la station par l’utilisation d’une clé de sécurité. De même, nous ne saurons jamais la nature potentiellement catastrophique de la destruction de l’île : Jack l’empêche en dernière instance en rétablissant son système de protection, suspendant définitivement la fiction de Lost aux yeux du spectateur, partagé entre l’incrédulité et l’illumination.

Fiction Gnostique Parfaite

On peut tout de même en déduire ceci : L’Homme Sans Nom a vu la vérité sur l’imposture de Mère (cette réalité criminelle que la fiction ne réussit jamais complètement à masquer), mais la conséquence de cette découverte est de le rendre mauvais, triste et vain. Jacob a décidé de s’accorder aux principes défendus par Mère, au-delà de sa propre tromperie (ou de sa nature purement fictionnelle), et la conséquence est une vie également sacrifiée, mais sacrifiée à des principes supra-humains qui lui auront permis de se dépasser lui-même – comme la Foi en l’île aura permis successivement à Locke et à Jack de dépasser leur médiocrité initiale. Et simultanément, comme si « tradition primordiale » et « fiction » étaient synonymes, la série aura, le long de plus d’une centaine d’épisodes, interrogé le modus operandi de n’importe quel récit sur notre vie.

Fiction sur le rôle de la fiction dans l’existence humaine, ce n’est pas la moindre gageure de Lost d’avoir réussi à s’imposer concrètement comme fiction. Lost est, dans le sillage de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band ou de Twin Peaks, le produit pop-gnostique parfait : l’au-delà du métarécit (le récit se pense comme récit mais réussit néanmoins à se raconter) et le démenti de la séparation entre culture populaire et culture classique. Et le nombre de « petits mystères » auxquels la série aura décidé de ne pas répondre (en ce sens, les scénaristes sont les parfaits exécutants de Mère, lorsqu’elle déclare à la pressante Claudia, curieuse de sa présence sur l’île, que « chaque réponse qu’elle pourra lui donner mènera nécessairement à une nouvelle question ») est si important qu’il masque le « grand mystère » que Lost s’est évertuée à déployer devant nos yeux. C’est au cœur de conflits marqués, où rien ne nous laisse augurer du vrai, que les personnages de Lost sont sommés de choisir, de prendre des initiatives, de faire confiance, de donner leur confiance à un autre personnage qui se présente comme détenteur d’un plus grand savoir sur les règles implicites de la fiction. En outre, plus le spectateur avance dans le récit, plus le personnage qui prétendait initialement savoir, et sur lequel le premier fondait de grands espoirs, se montre limité, ayant lui-même fait confiance à quelqu’un d’autre, reposant lui-même sa responsabilité sur la responsabilité d’un tiers. Pendant longtemps, Locke, Ben, Richard ou Eloïse étaient supposés en savoir un peu plus que les autres sur l’île. À l’arrivée, le spectateur se rend compte que tous ces personnages n’ont fait que suivre leur compréhension personnelle de l’île. Et, pour finir, Jacob lui-même apparaît, ni plus ni moins, que comme un chef par défaut, forcé de devenir le « gardien de l’île » après la défection de son frère et de protéger doublement celle-ci depuis son « erreur » (transformant son frère en monstre de fumée noire invincible), enfin de s’adapter à ce rôle en promulguant subjectivement des règles qui vaudront le long du cycle dont il est le gardien. Dès lors, dans Lost comme dans notre vie, tout dieu n’est jamais qu’un dieu par défaut. Derrière chaque dieu se tient un autre dieu. Et de la part de chacun, le récit qu’il tisse n’est que la doublure de son ratage originel.

Les Candidats

« Chefs par défaut », dans Lost, tout le monde l’est, à commencer par son héros, Jack. Pas d’homme providentiel, pas de triomphe de la volonté. Au contraire, logique d’échec et potentiel contrarié sont les constantes de l’humanité dont Lost va chercher la positivité. Son maître d’œuvre, Damon Lindelof, est lui-même un « scénariste par défaut », forcé de diriger la série après le départ de Jeffrey Jacob Abrams dès la fin du tournage du pilote. L’attribution du second prénom de J.J. au « gardien de l’île » comme le forçage que représente le rôle de remplaçant de celui-ci, découlent très probablement de cette anomalie originelle – et Damon Lindelof sera même allé chercher, en Carlton Cuse, un homme d’expérience pour l’épauler, un peu comme Hurley, à la fin de la série, demande à Ben de l’aider dans son rôle nouvellement attribué de « nouveau Jacob ». C’est une anomalie qui, loin d’être spécifique au seul statut de Lindelof, semble métaphoriser pour lui l’expérience humaine dans sa totalité. Dans Lost, l’homme n’est jamais libre. Sa seule liberté est enchaînée dans les trois options présentées par l’Homme Sans Nom dans le troisième épisode de la sixième saison, The Substitute : soit devenir le « nouveau Jacob », soit ne rien faire du tout, soit quitter l’île. En clair : croire aux principes métaphysique représentées par la fiction et s’en faire à son tour le garant ; regarder l’ensemble passivement ; ou : déclarer l’ensemble nul et non avenu.

A l’aune du dernier épisode de l’avant-dernière saison, The Incident, le spectateur est amené à comprendre que les cinq premières formaient un récit que Jacob tissait sur une grande tapisserie, et dans laquelle son frère, l’Homme Sans Nom, cherchait une faille, dans l’objectif de détruire ce récit et de se débarrasser de son auteur. La dernière saison se présente dès lors comme une saison de transition entre le récit de Jacob et celui du spectateur. C’est une saison pour moitié écrite par les personnages (ces flash-sideways que Christian déclarera à Jack : « inventés par eux tous pour se retrouver »), pour moitié chaotique et presque informe dans ses zigzags narratifs (le présent de l’île). Sept des personnages principaux, Locke, Hurley, Sawyer, Sayid, Jack, Jin et Sun, y sont alors nommés « candidats » à la succession de Jacob, occupant, respectivement, dans la caverne de ce dernier, les six « nombres » 4, 8, 15, 16, 23 et 42 (Jin et Sun comptant pour un). Et, à l’instar du spectateur idéal à laquelle la série s’adresse, ce sont des hommes qui estiment avoir été paralysés dans leur détermination par le monde moderne. Jacob le leur explique dans l’avant-dernier épisode : « Je vous ai choisi parce que vous étiez détruits. Comme moi, vous n’aviez rien à vous raccrocher, vous étiez seuls et vous aviez besoin de cette île autant que cette île avait besoin de vous. »

Le monde moderne présenté par Lost est celui que décrivent Mère ou l’Homme Sans Nom. C’est un monde où les hommes se battent, détruisent, corrompent, et où les « candidats » se perdent dans des vies morcelées et ennuyeuses. Lost réussit le prodige d’associer un récit d’aventures extraordinaires (la tapisserie de Jacob) à des personnages aux vies ordinaires. La puissance de son récit tient à la confrontation d’un univers régi par des forces supra-humaines et des hommes de notre temps, à la lucidité maladive, pleins d’amertume et d’ennui. C’est pourquoi la narration principale se partage entre des flash-back, chaque fois consacrés à un des personnages, nous présentant de façon extrêmement réaliste des moments traumatisants de son existence, et le présent du récit, épique et mystérieux. Les « candidats » de Lost sont des êtres d’exception systématiquement brisés par leurs proches ; ce sont aussi des représentations du « mondialisme » ou de la « globalisation ». Les yankees Jack et Locke, le sudiste Sawyer, le pachuco Hurley, l’irakien Sayid, et les coréens Sun et Jin sont tous également incapables de donner autre chose que le pire d’eux-mêmes dans leurs vies, jusqu’à ce que Jacob les extraie de notre monde, en impliquant l’existence de l’île en eux, de sorte à les réorienter vers des situations où penser, agir et être ne font plus qu’un.

Le mythe occidental de la réussite individuelle a entraîné l’humanité dans un monde de mort : Jack, grand chirurgien altruiste, est détruit par l’ombre de son père, et incapable de prendre le moindre plaisir dans sa vie ; Sawyer, séducteur à l’humour ravageur, est devenu un escroc professionnel à l’instar de l’homme responsable de la mort de ses parents ; Sayid est un soldat irakien loyal dévoré par la mauvaise conscience, transformé en tortionnaire par l’intercession funeste d’un G.I. lors de la 1ère guerre du Golfe ; Jin et Sun sont deux coréens vivant un amour fou, mais que les aléas de la vie ont fait basculer dans l’adultère et le mensonge ; Hurley est le milliardaire le plus aimé et aimable du monde, mais il estime que sa richesse l’a maudit ; enfin, Locke, grande figure mystique, a été trompé mille fois par son père, et réduit à une vie pathétique et amère, sur chaise roulante, travaillant dans une compagnie de fabrication de boites. Tous obtiennent une deuxième vie sur l’île : plus dangereuse, mais enfin chargée d’un sens unificateur. Ils étaient seuls dans leur misère, ils sont ensemble dans leur grandeur.

C’est le grand slogan de Lost : « Si nous ne réussissons pas à vivre ensemble, alors nous mourrons seuls. » Prononcé par Jack dès le 4e épisode de la 1ère saison, White Rabbit, et répété régulièrement jusqu’au dernier épisode de la cinquième, cette citation de la version anglaise de L’Internationale, c’est Sawyer, incarnation de l’Occident moderne, qui le vit devant nous. Cet anarchiste à l’américaine (féru de propriété privée) est incapable de se débrouiller dans la nature. Quelqu’un d’autre doit toujours lui pêcher son poisson ou chasser son sanglier. Ce constat – la tabula rasa sociale nous rappelle la relativité de notre indépendance fantasmée – se double d’un pendant métaphysique : l’interdépendance universelle, impliquant une forme inédite de communisme sacerdotal. « Si je tends la main, si je lève le bras, je modifie la gravitation universelle puisque je change, je déplace le centre de gravité de la terre et par conséquent je modifie la marche de l’univers jusqu’aux confins des galaxies, explique Raymond Abellio. Je la modifie certes d’une quantité infinitésimale mais je la modifie quand même. Mais ce qu’ils admettent sur le plan physique, les savants la refusent sur le plan de l’âme et celui de l’esprit. Or le moindre sentiment, pour moi, la moindre émotion et la moindre pensée s’inscrivent aussi dans la trame indéfinie de l’univers. » Nous avons tous interagi avec tous, que nous le sachions ou non. Mais, maintenant que cette interdépendance universelle est matérialisée dans la globalisation des échanges, elle n’en révèle que davantage le caractère mortifère de notre action individuelle sur le monde, le caractère intégralement destructeur de notre vision subjective du monde, cette « civilisation » que l’Occident a imposé à l’ensemble du Globe, sous prétexte de « progrès », et qui a fini par priver notre existence de toute saveur. L’Occident doit être détruit.

De l’autre côté du miroir

La différence entre les personnages de Lost et nous, c’est que nous n’avons pas nécessairement une île qui nous permette de nous transfigurer. Si nous pouvons nous identifier aux flashbacks des personnages, leur présent reste pour nous de l’ordre du vœu pieu. C’est donc pour nous, à notre adresse, qu’a été écrite la saison 6, où est présentée un sas entre la vie et la mort, et où les personnages principaux de Lost expérimentent une vie débarrassée de leur plus grande souffrance, souffrance qui est simultanément la source de leur échec et de leur élection. Cette vie-dans-la-mort, c’est notre vie de spectateurs. Ce que nous dit Lost, c’est que, tant que nous n’aurons pas de nouveau accès, par l’anamnèse de notre véritable nature (autre élément gnostique à l’œuvre dans cette dernière saison) à une dimension collectivement transfiguratrice, nous serons des morts-dans-la-vie.

Cette saison 6 est également celle de l’Histoire pensée au conditionnel : « si mon père n’avait pas été une ordure, alors j’aurais sûrement été plus heureux. » Mais le scénario, impitoyable, nous ramène perpétuellement au même point, celui à partir duquel Jacob avait cueilli chaque personnage : Si Sawyer n’avait pas été un voyou mais un flic, il aurait été toujours aussi malheureux, et si Locke n’avait pas été projeté du haut d’un immeuble par son horrible père, il aurait quand même perdu ses jambes. Si Hurley n’avait pas été « maudit » par la richesse, alors il aura quand même été seul et sans amour, et si Jack avait pu avoir un enfant, il serait senti toujours aussi intérieurement vide… Cette dernière saison est à la fois une préparation à la délivrance des personnages (dans l’acceptation inconditionnelle de leur vie) et à celle du spectateur (qui doit abandonner les personnages en se convaincant que Lost les a bien reconduit au point où ils devaient nécessairement aboutir). Et Lost, dans sa totalité, se présente alors comme une double délivrance du spectateur : une délivrance des passions que nulle fiction ne sera en mesure de satisfaire, et une délivrance des réalités qui ne pourront jamais l’assouvir si elles ne se situent pas sur le plan transfigurateur que seule la fiction est en mesure de lui fournir. Dans Lost, le spectateur aura été rendu sensible au mystère augural de l’île, mais, cherchant une explication à ce mystère, il aura été sommé d’attendre. Il aura alors placé de grands espoirs dans le personnage qu’il supposait le plus « connecté » (de Locke à Jacob) mais cela aura été pour se rendre compte, finalement, du caractère incomplet de chaque personnage et de chaque connexion. A la fin, épuisé par toutes ces épreuves, il se sera retrouvé devant son propre miroir, devant désormais questionner ses propres motivations et constituer son propre rôle dans la signification du récit.

L’idée du Roi du Monde est vraie

La place du spectateur était dessinée dès l’épisode Orientation, lors de la projection du film de la Dharma Initiative où on intimait à l’observateur de taper les « nombres » toutes les 108 minutes pour prévenir de la catastrophe qu’un mystérieux incident avait rendu possible. On voyait Locke et Jack regardant le film, et Locke disant à Jack : « On doit revoir ça une deuxième fois. » Ils ne savaient pas, alors, que, dans un futur personnel qui allait devenir, par un tour étrange de la roue du Temps, le passé de l’île, l’incident dont parlait le film serait perpétué par eux. Ils ne savaient pas que tous les événements fâcheux qui leur arrivaient depuis le début de la série et allaient continuer à leur arriver jusqu’à la fin de la quatrième, étaient et seraient les conséquences des actions que ceux-ci perpétueraient lors de cette avant-dernière, donnant une forme fictionnelle au célèbre adage bouddhiste : « Nous sommes responsables de nos propres souffrances. » (cité dans l’épisode Not in Portland de la troisième saison). Bref, ce que venait nous dire l’épisode Orientation, c’était non seulement la nécessité de revoir les épisodes plusieurs fois ; c’était encore la non-séparation du spectateur et du spectacle.

Si le Roi du Monde existe, il se situe aux frontières du monde de l’âme, dans un espace intermédiaire entre le monde de l’âme et le monde matériel. Mais cette frontière doit exister nécessairement dans notre monde pour nous permettre de l’atteindre. Et, comme l’écrivait René Daumal à Jean Paulhan en avril 1938 : « Il y a une vérité instituée dans le monde. Depuis les bas-fonds de l’erreur jusqu’à l’évidence absolue, il y a une échelle, et notre seule chance est que cette échelle soit encore praticable, qu’il n’y manque pas d’échelons, ni en bas, ni au milieu, ni en haut. (Un des livres de Guénon) donne une bonne image de ce que je dis sur la vérité, c’est Le Roi du Monde. L’idée du « Roi du Monde » est vraie. »

Le corps de la vérité est typifié dans la fiction mais celle-ci reflète, comme en miroir, l’âme de son spectateur. Lost est une fiction mais l’idée de Lost est vraie.