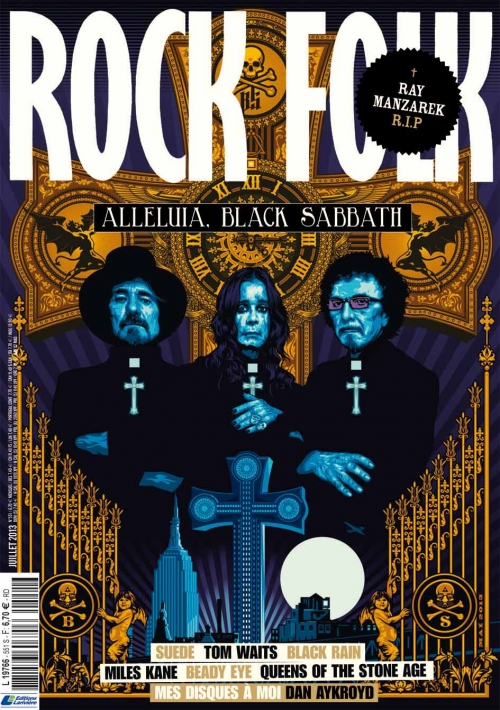

Nativity In Black

Paru en 2013

Contexte de parution : Rock&Folk

Présentation :

Publication dans le numéro 551 de juillet 2013 de Rock&Folk.

Sujet principal : Black Sabbath

Cité(s) également :

Fantomatique, elle se faufile parmi les ombres. « Black Sabbath », le premier album éponyme du groupe, sort le 13 février 1970. Devant le moulin à eau de Mapledurham, sur la Tamise, sur une photo extrêmement solarisée – orangée, jaunâtre et violacée – c’est une femme floue et brune qui apparaît au centre de l’image comme une silhouette photographique collée sur du carton. Ou comme ces fameuses photos d’ectoplasmes de T.G. Hamilton aux visages déformés tels des collages imprimés en trois dimensions dans le givre de l’air. Les fantômes ont toujours une texture désuète et des poses surannées ; ils seraient ridicules s’ils ne nous prenaient pas par surprise. A l’intérieur du disque, près d’une croix inversée, il y a un poème, « Still Falls The Rain » qui évoque les arbres noircis par l’obscurité, des oiseaux aux ailes brisées, des coquelicots qui pissent le sang et des bébés lapins morts dans les pièges des chasseurs ; un cygne noir flotte sur une petite marre ; au milieu du brouillard on voit la statue décapitée d’un martyr, et, comme dans « Let’s Scare Jessica To Death » de John Hancock, une jeune fille attend au loin, sourit alors que sonne la cloche, que la pluie tombe. Elle croit ne pas être vue. Les temps sont prêts ; l’abîme s’ouvre.

Elle croit ne pas être vue et pourtant on la voit, on l’écrit, on la chante. La jeune fille du poème est la jeune fille de la pochette. Et la cloche qui continue à sonner comme la pluie à tomber se retrouvent dans le premier morceau du disque : « Black Sabbath », la chanson éponyme du premier album éponyme du groupe. Trois fois Black Sabbath. Alors que les trois notes de l’intervalle de quinte diminuée – sol ; ré ; ré bémol (le fameux triton) – sont répétées à la guitare comme les trois coups sonnants du glas, et sur une batterie étonnamment aérienne, proche du style de Philly Joe Jones, on entend la voix du chanteur qui hurle, terrorisé comme un personnage de film d’horreur : « Mais quelle est cette CHOSE qui se tient devant moi ? Cette figure en noir qui me fixe (…) Oh non, s’il vous plaît, mon dieu, aidez-moi ! Est-ce la fin ? Satan arrive sur la Terre. Les gens fuient parce qu’ils ont peur. Vous tous, partez, prenez garde ! Non, non, je vous en prie, non ! » Et, sur ces dernières paroles, après 4 mn 40, la musique s’accélère, c’est la course sous les flammes, la guitare fuit à toute vitesse vers des terres plus clémentes.

La jeune fille, c’est Déméter, Lilith, maîtresse de la Peur et de la Nuit. C’est une succube envoyée par Satan : la « mort suçante qui vient de la femme ». Mais c’est surtout l’auditeur ou l’auditrice de Black Sabbath – l’Ange déchue et séductrice à laquelle les chansons s’adressent ; comme « N.I.B. » chanté par le diable qui, après une introduction de basse mélodieuse et entêtante, s’adresse à la femme dont il est tombé amoureux : « Certaines personnes disent que mon amour n’est pas réel. S’il te plaît croit en mon amour et je te montrerai. Je te donnerai toutes ces choses que tu croyais irréelles. Le soleil, la lune, les étoiles portent tous mon sceau (…) Maintenant que je t’ai sous mon emprise, notre amour grandit en puissance heure après heure. Regarde dans mes yeux, tu verras qui je suis. Mon nom est Lucifer, je t’en prie, prend ma main. »

La montée en puissance ne fait que commencer, et les chansons fondent sur l’auditeur comme des aérolithes qui s’écraseraient sur la Terre : « The Wizard », « Beyond The Wall of Sleep », « Paranoid », « Electric Funeral », « Supernaut », « Snowblind » … A travers toutes ces comptines hard aux rythmes ralentis servis par la voix exténuée de Ozzy Osbourne, la guitare mélodique de Tony Iommi, la batterie swinguante de Bill Ward et les paroles lovecraftiennes du bassiste Geezer Butler, Black Sabbath apparaît d’abord comme une histoire d’enfants qui jouent à se faire peur. Ozzy est moins hanté qu’il ne « fait » l’homme hanté. C’est du guignol, comme chez Alice Cooper, mais c’est du guignol froid et sec – comme on le retrouvera chez leurs disciples royaux, les Melvins. C’est très différent de Led Zeppelin qui bâtit un Temple sur les intuitions hermétiques de sa quête de vérité. Black Sabbath, c’est plutôt quatre sales gosses de Aston qui se racontent des histoires terrifiantes devant un feu de bois en colonie de vacances, ou une camionnette de jeunes abrutis qui partent en virée dans une mansarde abandonnée, les poches pleines de hash, les mains pleines de bières et les narines pleine de coke. On rit beaucoup, on joue les esprits frappeurs sous les draps blancs des parents, mais, comme dans tout bon film d’horreur, les démons finissent par débouler et les enfants se mettent à fuir… Alors qu’ils préparent leur premier album, les quatre membres de Black Sabbath font le même rêve : « Un soir, il était tard je crois, se souviendra Bill Ward, on était tous dans le bus et l’un d’entre nous, troublé par ce rêve, a commencé à en parler. J’ai ressenti une décharge dans la colonne vertébrale et j’ai dit : « Putain de bordel de merde, le même rêve ! » Ensuite, tout le monde a admis avoir fait ce même rêve. On avait été visité. Et c’était resté secret pendant une très longue période. » A partir de ce moment, les choses deviennent bizarres. Lorsque Black Sabbath enregistre « Sabbath Bloody Sabbath », dans un château du pays de Galle, il n’est pas rare qu’on y croise un fantôme : « J’étais avec Ozzy, raconte Iommi, on venait du studio et on se dirigeait vers l’armurerie, et là, on voit un type habillé en noir descendre de l’escalier. Il a passé la porte et j’ai dit « C’est qui, ça ? » Il n’y avait personne d’autres que nous dans le château. » Ce type en noir, c’est le « cinquième membre », celui qui, toujours selon Ward, écrit les chansons : « Parce que souvent on a même pas écrit nos putains de chansons. On se réunissait et ce quelque chose écrivait les chansons à notre place. »

C’est « War Pigs », sur « Paranoid », le deuxième album, qui dit la vérité de cette démonologie. L’ouverture, sur la guitare archi-lourde de Iommi, et à travers les breaks swinguants à tomber par terre de Ward, laisse entendre un chant funèbre et lointain. Des chœurs de damnés accompagnent l’arrivée du chanteur. Obsourne hurle, mais il ne joue plus. Les vrais sorciers, il va les nommer ; ce sont les dirigeants de nos sociétés : « Les généraux se rassemblent dans leurs réunions comme des sorcières dans des messes noires / Esprits maléfiques de destruction sanglante / Sorciers fabricants de mort ». La guerre et la mort sont partout. « Hand of Doom » parle des militaires se droguant pour oublier les atrocités de la guerre. « Iron Man », lui, raconte le récit d’un héros ayant traversé le temps pour le salut de l’humanité, et qu’un champ magnétique a transformé en une statue d’acier. La jeune fille qui croit ne pas être vue, c’est l’auditeur ; mais la statue d’acier, c’est la musique de Black Sabbath.

Il y a quelque chose de désespéré dans la musique de Black Sabbath qui convient particulièrement à ces paroles sombres et tristes : c’est comme des prisonniers qui frappent contre le mur pour qu’il cède, mais le mur ne cède pas et ils se retrouvent les mains en sang. Là encore on mesure le contraste avec leur concurrent principal, Led Zeppelin. Ce n’est pas Led Zeppelin qui chanterait « Am I Going Insane ? », qui se mettrait à douter de soi-même, s’épancherait sur ses « Changes » ou rassurerait son public avec « It’s Alright ». Zeppelin est virtuose, grandiose, délicat, chevaleresque. Rien de lui résiste. Page, Plant, Jones et Bonham construisent des cathédrales où leurs pulsions sexuelles sont transfigurées, poétisées : leur musique est cet escalier pour le paradis vers lequel tendent tous leurs airs. Osbourne, Iommi, Butler et Ward, par contre, malgré les délices mélodiques du second et le jeu hallucinatoire du dernier, restent ces héros enfermés à vie dans une statue d’acier et que leur musique fissure avec difficulté… Black Sabbath, c’est la musique de la lutte contre les déterminations, la musique de la lutte contre les prisons, la musique de la lutte contre soi-même.

Du coup, plutôt que de briser la statue d’acier de l’Homme, les Black Sabbath la remplissent de hiéroglyphes et de cryptogrammes. Ils décorent l’intérieur de la statue de fresques vénitiennes mystiques, et s’acharnent à parachever un trompe l’œil sur le mur de leur prison. Dès « Master of Reality », le troisième album, apparaissent ces courts instrumentaux très délicats – interludes légers et énigmatiques qui passent comme des chats aux yeux brillants et font un étrange contraste avec leurs hymnes épiques assourdissants. Voici « Embryo », « Orchid », « FX », « Laguna Sunrise », « Fluff », « Don’t Start (Too Late) » ou « Breakout » : suite papillonnante de merveilles mi-italiennes mi-gitanes – de même que Bill Ward écoutait Philly Joe Jones, Tony Iommi et ses deux doigts coupés aimaient Django Reinhardt ! – qui densifient considérablement l’univers imaginaire de Black Sabbath et annoncent le « tournant » du quatrième album, ce « Vol. 4 » à partir duquel tous les excès orchestraux deviennent possibles. Il y a cette chanson terriblement mélancolique sur la métamorphose, où le mellotron fait office de chrysalide, « Changes », et ses paroles délicates, déjà si loin de l’atmosphère horrifique des premiers albums. « Je me sens si malheureux, je me sens si triste, y chante Ozzy Osbourne, j’ai perdu la seule amie que j’ai jamais eue. Elle était ma femme, je l’aimais tellement, mais je l’ai laissé partir (…) Le monde pris un mauvais chemin, mon cœur fut aveuglé, l’amour s’est égaré. (…) » Les synthétiseurs se déchaînent sur « Who are You ? » ou « Am I Going Insane ? ». La power-ballade à la Beatles apparaît dans le très risqué mais très émouvant « It’s Alright ». Les grands orchestres et mêmes des chœurs symphonico-psychédéliques emportent « Supertzar » jusqu’aux pics inatteignables du lyrisme le plus échevelé.

Les temps sont prêts ; l’abîme s’ouvre. Led Zeppelin et Black Sabbath c’est Purusha et Prakriti. Passée l’époque glorieuse, ascendante, de la pop music (Beatles, Stones, Dylan, Hendrix, Zappa) tout s’est joué entre ces deux principes, l’un actif et l’autre passif, l’un esprit et l’autre matière, de la musique appelée à orienter les derniers temps du monde. Singularité déterminée par sa connexion « C.I.A. » (celtique/indienne/arabe), Led Zeppelin était Purusha, lumière, inimitable et irrattrapable, mais son exemple suffisait à indiquer, comme un doigt tendu, la route à prendre pour notre transfiguration guerrière. Black Sabbath, au contraire, était Prakriti, eau maternelle nourrissant de sa généreuse intercession tout le hard, tout le métal, tout le grunge suivant. Impossible d’imaginer Metallica, Sepultura, Slayer, ni même les Melvins ou Nirvana sans la folle épopée de nos quatre gamins, les paroles horrifiques et la basse entêtante de Geezer Butler. Impossible d’imaginer Eminem et sa voix de petit canard surdoué sans la voix de grand canard torché de Ozzy Orbourne. Impossible d’imaginer la musique métal-jazz des Zorn, M. Bungle et Fantomas suivants sans la batterie hors limites de Ward. Impossible d’imaginer les temps de la fin sans les trois notes de la guitare de Tony Iommi résonnant pour nous prévenir de l’ouverture imminente des derniers sceaux. La Terre entière s’est mis à danser sur le son des balles et des bombes, mais nous ne la fuirons pas comme ça ; nous danserons jusqu’à l’accomplissement de la Guerre Totale ; c’est écrit dans tous les disques de Black Sabbath.